Manchmal schafft es eine Geschichte, wie unter einem Brennglas gleich mehrere Missstände offenzulegen. So der jüngste SZ-Text „Mein Mann, der Schwurbler“: Eine Berliner Professorin leidet darunter, dass ihr Ehemann sich nicht mehr von Tagesschau und ARD-„Faktenchecks“ berieseln lassen will, sondern zu alternativen Medien greift. Was in einer pluralistischen Gesellschaft ein ganz normaler Dissens wäre, wird hier ins Krankhafte gezogen. Der Ehemann wird zum Fall für Psychologen, die Ehe zum Drama.

Aufmerksam geworden bin ich darauf durch einen brillanten Artikel des Kollegen Fabio Casula auf Nius, der den Text seziert hat. Doch das Problem geht weit über einen Einzelfall hinaus. Denn „Mein Mann, der Schwurbler“ ist kein Ausrutscher, sondern Teil eines eigenen journalistischen Genres. Ob „Hilfe, mein Onkel ist ein Schwurbler!“ (Hamburger Morgenpost), „Verschwörungsmythen – Was tun, wenn Familie und Freunde abdriften?“ (SWR) oder „Der Verschwörungstheoretiker in meinem Bett“ (NZZ) – die Dramaturgie ist immer gleich: Jemand im Umfeld denkt anders, das wird als Zumutung beschrieben, Experten erklären, warum das krank ist und am Ende steht nicht Argument, sondern Diagnose.

Das Muster ist durchschaubar: Statt inhaltlich zu entgegnen, wird psychologisiert. So auch in der SZ: Dort heißt es über den Mann, er glaube „an den großen Bevölkerungsaustausch“, er „hasse die EU“, er „liebe Donald Trump“, er „sage ‚die da oben‘“. Und – besonders „schockierend“ – er halte es für möglich, dass Corona aus einem Labor stammt.

Und hier liegt die wohl deutlichste Selbstentlarvung: Ausgerechnet dieser Punkt, der in der SZ noch als Symptom einer gestörten Psyche herhalten muss, gilt inzwischen selbst bei US-Geheimdiensten und Leitmedien als die plausibelste Erklärung. Die abenteuerliche Geschichte von der halbrohen Fledermaus auf dem Markt von Wuhan ist längst vom Tisch. Was die SZ noch als „Verschwörungstheorie“ brandmarkt, ist heute Teil der offiziellen Debatte. Wer eine realistische Hypothese für krankhaft erklärt, stellt sich selbst bloß – nicht den Andersdenkenden.

Besonders entlarvend ist die Sprache: Die Ehefrau erklärt, das sei „nicht sein Herz, das ist ein Virus“ – als wäre kritisches Denken eine Infektionskrankheit. Und die Instagram-Gemeinde rät ihr mehrheitlich, sich vom Ehemann zu trennen. Auch Experten dürfen aufmarschieren, etwa ein Sozialpsychologe, der erklärt, Verschwörungsgläubige suchten „nach einfachen Erklärungen“ und seien Opfer des „Illusory Truth Effect“. Mit anderen Worten: Wer nicht an die ARD glaubt, ist entweder naiv oder seelisch defekt.

Dasselbe bei Migration, Energie- und Klimapolitik oder bei der Rolle der EU: Was der Mann kritisch anmerkt, entspricht schlicht den Erfahrungen von Millionen Bürgern. Doch anstatt diese Perspektive ernst zu nehmen, wird er in die Schublade des psychisch Auffälligen gesteckt. Hilfeportale wie „entschwört“ dürfen auftreten und erklären, wie man mit solchen Fällen umgeht – als ginge es um Sucht oder Delirium, nicht um politische Debatte.

Genau darin liegt das eigentlich Skandalöse: Das Denken in Kategorien von Krankheit und Defekt, sobald jemand eine abweichende Meinung äußert. Das kannten wir aus der Sowjetunion und der DDR, wo Regimegegner als „schizophren“ oder „paranoid“ in psychiatrische Kliniken gesteckt wurden. Heute trägt das Ganze ein freundlicheres Gesicht, kommt mit Therapeutensprache und Instagram-Ratschlägen daher – das Muster bleibt identisch: Wer widerspricht, hat ein Problem im Kopf.

Und das ist kein Ausrutscher, sondern Ausdruck einer „Haltung“ (im neudeutschen, pervertieren Sprachgebrauch, den WDR-Restle & Co. geprägt haben). Denn Menschen wie die junge SZ-Autorin Christina Lopinski sind felsenfest überzeugt, die Wahrheit auf ihrer Seite zu haben. Sie wähnen sich im Besitz des einzig richtigen Blicks. Wer davon abweicht, kann nach dieser Logik nicht einfach eine andere Meinung haben – er muss krank sein.

Genau diese Selbstgewissheit ist der Kern des Problems. Ich selbst habe Überzeugungen. Auch feste. Aber ich würde mir nie anmaßen, sie zur letzten Wahrheit zu erklären, sie zum Dogma zu machen, sie mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit zu versehen und Andersdenkende für psychisch krank zu erklären. Echte Journalisten zweifeln. Auch an sich selbst. Und an ihren Überzeugungen. Wer keine Zweifel zulässt, wer Zweifel zur Krankheit erklärt, ist weniger Journalist als Ideologe. Und damit auch Propagandist – weil er seine Weltanschauung propagieren will. Und all die Lopinskis in all den großen Redaktionen merken gar nicht, dass ihr Wahrheitsanspruch, ihr Glaube an die eigene Unfehlbarkeit, selbst totalitär wirkt – dass sie bis ins Detail, bis zum Absurden, bis ins Karikaturhafte genau dem ähneln, was sie vorgeben zu bekämpfen.

Dass ausgerechnet Lopinski, die mit ihrem Buch „Durchsichtig“ einst ihre Magersucht offenlegte, nun selbst Diagnosen über Andersdenkende verteilt, hat eine eigene Ironie. Eine mutige Selbstentblößung wird konterkariert durch den Reflex, Kritikern seelische Defekte zuzuschreiben.

Wer so schreibt, zerstört das, was Journalismus eigentlich ausmacht: die offene Debatte. Demokratie lebt vom Streit über die Interpretation von Fakten. Doch in Texten wie diesem wird gar nicht mehr gestritten – sondern diagnostiziert. Statt Argumenten stehen Etiketten: Schwurbler, Querdenker, pathologisch.

Und genau darin liegt die Gefahr. Wer Abweichung zur Krankheit erklärt, verlässt das Feld der Demokratie. Die Pathologisierung des Widerspruchs ist kein Fortschritt, sondern Rückfall – zurück in eine Zeit, von der wir dachten, sie sei überwunden.

Besonders tragisch: Junge Journalisten wie die Autorin dieses SZ-Artikels, die noch in der Ausbildung ist, sind felsenfest überzeugt, für Weltoffenheit, Buntheit, Vielfalt und Toleranz zu stehen. Dabei sind sie nicht weniger durch Ideologie verblendet als ihre Urgroßväter. Sie sind genau das Gegenteil von dem, was sie zu sein glauben. Und so verrannt in ihre Ideologie, in ihre religiösen Glaubenssätze und ihr totalitäres Denken – das in dem vorliegenden Text aus allen Ritzen schimmert –, dass ihnen jede Selbstkritik fremd ist.

Sie erinnern eher an fanatische Glaubenswächter im Iran als an (selbst-)kritische Journalisten in einem demokratischen Staat. Und man kann sie fast bemitleiden. Denn ihr Erwachen – wenn es kommt – wird bitter sein.

So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler

Ballweg, Parfüm und eine Hundematte: Wie aus 19,53 Euro ein medialer Schuldspruch konstruiert wurde

„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist

Bild: Shutterstock

Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr zum Thema auf reitschuster.de

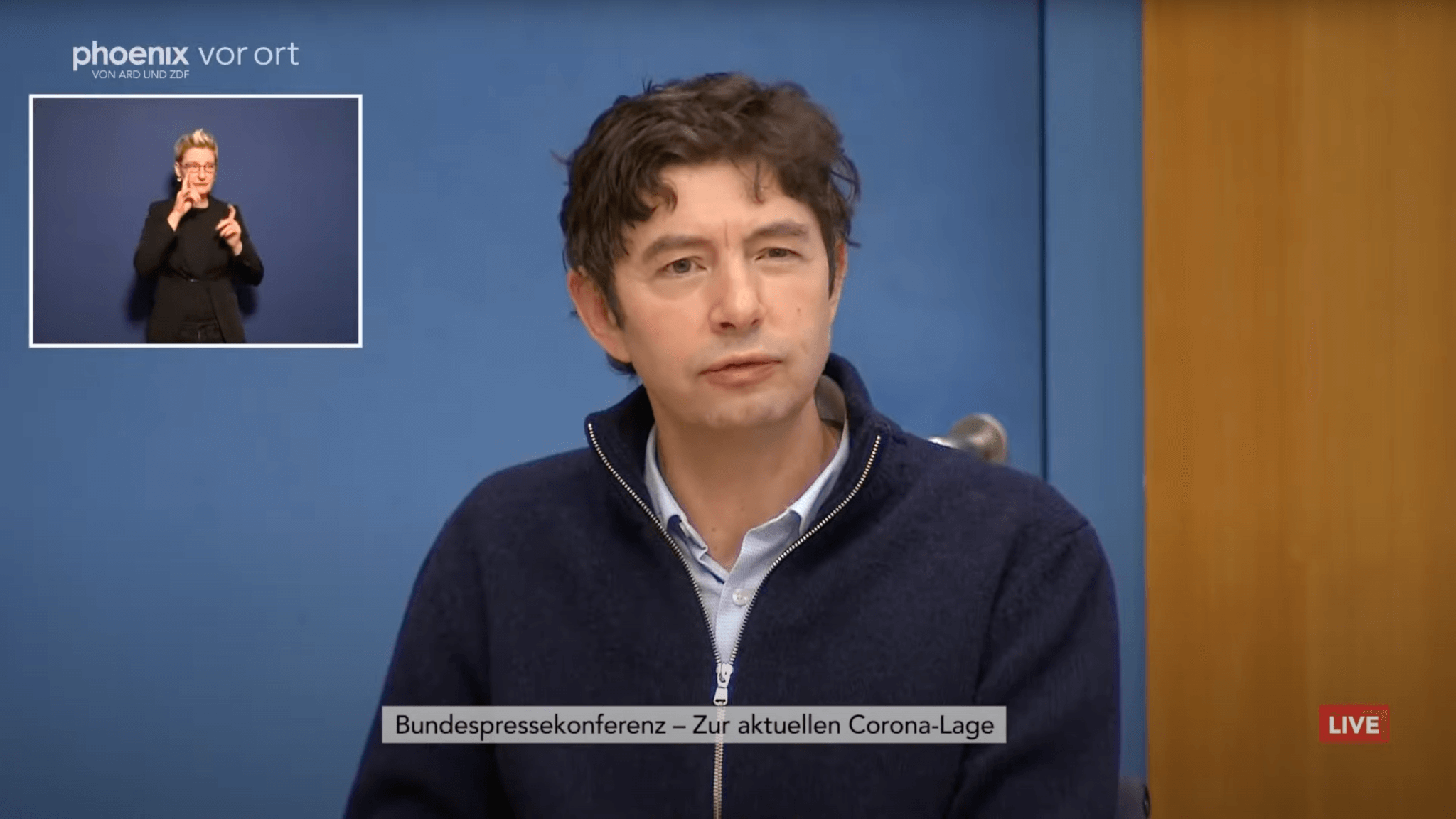

180-Grad-Wende? Ist Drosten jetzt zum „Schwurbler“ geworden?

Verlässt der wendige Virologe das sinkende Schiff, das er selbst auf fatalen Kurs gebracht hat? Auf der Bundespressekonferenz zerlegt er Wieler und Lauterbach, die neben ihm sitzen – doch die Medien scheinen es nicht zu bemerken. Oder nicht bemerken zu wollen.

Fast die Hälfte der Ostdeutschen fühlt sich an DDR erinnert

Die Abgeordnete einer „Ampel“-Partei prangert öffentlich DDR-ähnliche Zustände in der heutigen Bundesrepublik an – Kritik, für die man sonst als „Schwurbler“ oder „Nazi“ diffamiert wird. Bricht nun das Tabu?

Denunzieren und Diffamieren auf Staatskosten

Die Amadeu Antonio Stiftung erfüllt faktisch – mit Steuermitteln – Funktionen, die in autoritären Staaten die Geheimdienste ausführen. Bisher galt sie als unantastbar. Doch jetzt kommt auf einmal Kritik aus der Union.