Lesen Sie heute Teil 34 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Die Bilder im Gazprom-Sender NTW könnten selbst bei notorischen Neidern mitleidige Gefühle auslösen. Was da Ende März 2006 auf den Bildschirmen in Millionen russischer Haushalte zu sehen ist, beweist, dass der frühere deutsche Bundeskanzler in seinem neuen Job als Aufsichtsrat für die Ostsee-Pipeline nicht überbezahlt ist. Im Gegenteil: Dem Bericht zufolge darf zumindest »ein Teil der Summe durchaus als Schmerzensgeld aufgefasst werden«, scherzt die Deutsche Presse-agentur: Schröder musste bei seinem Antrittsbesuch in seinem neuen Job »auf den Gasfeldern im hohen Norden Russlands ein Folkloreprogramm über sich ergehen lassen, bei dem selbst verdiente DDR-Funktionäre einst weiche Knie bekommen hätten«.

Schröder sitzt hart am Polarkreis in der Tundra mit Eingeborenen vom Volk der Nenzen in einem Zelt, besichtigt ratternde Kompressorstationen und riesige Gastrockner in Jamburg, spricht mit frostgegerbten Gazprom-Arbeitern in blauen Wattejacken, die wie aufgeblasen wirken, und bemüht sich um ein entspanntes Lächeln. Zweimal muss der Altkanzler allein auf den Fernsehbildern die russische Gastfreundschaft in Form von Wodka genießen – einmal aus dem Glas, einmal aus einem blauen Plastikbecher. Sodann nimmt der Kanzler – dem das lockere Lachen immer schwerer zu fallen scheint – in einem Kindergarten am Ringelpiez

mit Anfassen teil. Unter dem Jubel der Umstehenden wirft er einen in Rentierfell gehüllten Jungen in die Luft. Später darf er im Chefsessel von Gazprom in Moskau probesitzen.

Die Szenen erinnern an einen Fußballverein, der stolz seinen neu eingekauften Starverteidiger präsentiert. »Solch einen Gastarbeiter hat Russland noch nicht erlebt!«, sagt der Moderator stolz. Das Einkommen Schröders nennt der Gazprom-Sender ein »erstaunlich bescheidenes Salär«. Die Konzernführung habe sich überrascht gezeigt, »für wie wenig Geld ein solcher Politiker« zu engagieren sei. Die Bewunderung für den Altkanzler zieht sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Und auch Anteilnahme scheint durch: »Ursprünglich wollte er als Kanzler die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnen. Nun muss er sich stattdessen den

Kopf darüber zerbrechen, wie die Ostsee-Pipeline gebaut wird.«

So viel Freundlichkeit kommt nicht von ungefähr. »Schröder war jahrelang ein Freund Putins. Freunde müssen einander helfen«, sagt ein Kremlberater: »Schröder war in einer schwierigen Lage, die anderen Angebote, die er hatte, waren offenbar weniger attraktiv«, mutmaßt er. Neben Dankbarkeit waren aber wohl auch strategische Interessen im Spiel. Die neue Aufgabe im Pipeline-Konsortium habe den Vorteil, dass sie Schröder »den Platz warm hält« für eine Rückkehr in die deutsche Politik, glaubte erstaunlich naiv derselbe Kremlberater noch im Dezember 2006.

»Wenn die Große Koalition unter Merkel in zwei Jahren scheitern sollte, hätte Schröder gute Startbedingungen.«

Eine derart groteske Verkennung der Realität ist inzwischen für beide Teile des Freundesduos keine Seltenheit. So ungewöhnlich der Vergleich auf den ersten Blick scheinen mag: Wladimir Putinund Gerhard Schröder sind sich in vielem ähnlich geworden. Auf Kritik reagieren sie extrem dünnhäutig und sehen dahinter schon mal feindliche Verschwörungen oder bösartige »Kampagnen«.

Bei Fragen lassen sie sicherheitshalber oft nur handverlesene Journalisten zu Wort kommen. Beide setzen nach Ansicht ihrer Kritiker mehr auf Show als auf politische Inhalte. »Mini-Putin« nennen russische Oppositionelle den Altkanzler spöttisch. Stefan Dietrich spricht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von »Schröders Putinisierung«.

Das Band zwischen den beiden Politikern ist inzwischen weit enger als bei Politiker-Freundschaften üblich. Verbindend wirken offenbar nicht nur die Kindheit in einfachsten Verhältnissen und das zähe Durchboxen nach oben. Den Duzfreunden scheint auch ein ähnliches Verhältnis zur Macht eigen zu sein. Beiden hängt eher das Image des zugreifenden Machers denn das Bild eines abwägenden Sachpolitikers an; die machtvolle Geste scheint mehr ihr Ding als der sachliche Diskurs. Ganz im Stile seines Moskauer Freundes versuchte Schröder im Fernsehduell mit Angela Merkel vor der Wahl, kritische Töne gegen ihn und seine Regierung als

Kritik an Deutschland und den Deutschen darzustellen. Merkel rede das Land schlecht, schimpfte der Kanzler.

Wenngleich Putin und Schröder Kritik an der eigenen Person als Kritik am Land wahrnehmen, reagieren sie doch unterschiedlich darauf – wenn auch nur auf den ersten Blick. Während Putin nach alter sowjetischer Schule negative Berichte in der Regel ignoriert, um sie aus den Schlagzeilen zu halten, neigt Schröder selbst bei Bagatellen dazu, vor Gericht zu ziehen, wie schon im Haarfärbestreit. Beide Methoden verbindet, dass sie den offenen politischen Schlagabtausch verhindern. So klagte Schröder gegen eine Aussage von FDP-Chef Guido Westerwelle. Der hatte es als »problematisch« bezeichnet, dass Schröder als Bundeskanzler »einer Firma einen Auftrag gegeben hat und dann wenige Wochen nach Amtsübergabe in die Dienste ebenjener Firma tritt«.

Schröders Anwalt wies dies als »grob unwahr« zurück und erstritt vor Gericht einen Sieg. Formell zu Recht: Schröder hatte nichts unterschrieben und auch keinen Auftrag erteilt; aber er war es, der das Geschäft mit einfädelte.

Hier tritt eine weitere Gemeinsamkeit der beiden zu Tage: Sie verschanzen sich nicht selten hinter sprachlichen und juristischen Spitzfindigkeiten und lassen Untergebene sprechen. So war es zunächst Regierungssprecher Béla Anda, der den Bericht über ein angebliches Gazprom-Engagement Schröders zurückwies und in seiner Antwort – »ein solches Angebot gibt es nicht« – die Möglichkeit offenließ, dass zwischen Kanzler und Präsident bereits über ein später zu machendes Angebot gesprochen worden war.

Ähnlich agierte Putin in der Yukos-Affäre – als er versprach, der Staat strebe keinen Konkurs des Unternehmens an, und staatliche Stellen dann offenbar ausländische Banken dazu brachten, Konkursantrag zu stellen.

Schröder ließ sich bei seinen Treffen mit Putin offenbar auch auf eine andere Vorliebe des Kreml ein: Journalisten-Fragen vorher abzusprechen oder erst gar keine Wortmeldungen zuzulassen.

So flog der Kanzler im Juli 2004 ausgerechnet zum Höhepunkt der Yukos-Krise kurzfristig nach Moskau, um für Investitionen und Vertrauen in Russland zu werben. Während der britische Außenminister Jack Straw in London wenig spektakulär, aber deutlich seinen Unmut über die Yukos-Affäre publik machte, kündigte Schröder noch vor dem Abflug nach Moskau an, dass er kein Wort über den Fall verlieren werde – und lenkte damit nur noch mehr Aufmerksamkeit auf das heikle Thema. Ohne Not erklärte er während des Fluges Journalisten, er sehe keine Anzeichen, dass die russischen Behörden gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstießen. Im sowjetbarocken »President-Hotel« gaben Schröder und Putin dann bei einem Gipfel eine Pressekonferenz unter dem Motto »Fragen strengstens verboten«. Ein deutscher Beamter schritt gar durch die Reihen und mahnte die Journalisten, nur ja nicht gegen das Frageverbot zu verstoßen. »Das ist ja wie zu DDR-Zeiten«, empörte sich ein Medienmann über die vorauseilende Zensur. Der Effekt war ein Fiasko: Nicht zuletzt durch ihr Schweigen brachten Putin und Schröder das Treffen in die Schlagzeilen der deutschen Medien.

Verbinden dürfte die beiden Duzfreunde auch eine bisweilen eigentümliche Auslegung demokratischer Prinzipien: Während Putins Sünden wider die Demokratie vor dem Hintergrund einer jahrhundertelangen autoritären Tradition in milderem Licht zu sehen sind, wiegen Schröders demokratische Fehltritte um einiges schwerer. So etwa, als er sich am Wahlabend, am 18. September 2005, vor laufenden Kameras einfach zum Wahlsieger erklärt und damit ignoriert, dass die Gegenseite 450 000 Stimmen mehr erhalten hat. Auch die unter einigen Genossen diskutierte Idee, die Geschäftsordnung des Bundestages zu ändern und den Unionsparteien den Fraktionsstatus abzuerkennen, damit die SPD stärkste Partei ist, hätte von Putins »Polittechnologen« im Kreml

stammen können. Die Liste lässt sich fortsetzen: 2002 sicherte sich Schröder eine Mehrheit im Vermittlungsausschuss durch eine umstrittene Änderung der Geschäftsordnung. Die Zustimmung der Länderkammer zu seiner Steuerreform erkaufte er sich mit finanziellen Zusicherungen an Bremen. Die wiederum waren schon wenige Jahre später kaum noch das Papier wert, auf dem Schröder sie unterschrieben hatte. Bei der Umsetzung von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, etwa zur Berücksichtigung der Erziehungsleistung bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung, haperte es, der Maastricht-Vertrag wurde verbogen. Schröder hat seine Autorität nie primär von Parlamenten abgeleitet, die ihn wählten, sondern stets direkt vom Volk. Anders als in Russland gibt es aber in Deutschland wachsame demokratische Einrichtungen, die sich Schröders zunehmend autoritärem Regierungsstil entgegenstellten.

Parteifreunde Schröders reagierten auf die Kritik an dessen Gazprom-Job zuweilen so, als hätten sie ihre Argumente der Moskauer Propaganda-Abteilung entnommen. Die punktgenauen Vorwürfe des politischen Gegners bezeichnete SPD-Generalsekretär Hubertus Heil als »Versuch, sieben Jahre erfolgreicher Regierungsarbeit in den Schmutz zu ziehen«. Gazprom reagierte ähnlich. Der dem Kreml unterstehende Energieriese bezeichnete die Vorwürfe gegen Schröder als »Hysterie der Presse«. Offenbar suchten Gegner der Pipeline einen Vorwand, um das Projekt zu

torpedieren. »Kampagne«, »Hysterie«, »nicht konstruktiv«, »nicht

patriotisch«, »militant pessimistisch«, »notorische Sowjetologen«, »Propaganda«, »Auftragsarbeit«: Es sind immer die gleichen Worte, die zu hören sind, wenn der Kreml heute mit echter Kritik konfrontiert wird.

Der kreative Umgang mit demokratischen Prinzipien spielt Putin und Schröder immer wieder üble Streiche. Die Ostsee-Pipeline ist wieder das beste Beispiel: Natürlich soll Schröders Einsatz das Projekt stärken und sichern. Tatsächlich aber kam die Gasleitung erst in die Schlagzeilen und damit in die breite Diskussion, nachdem bekannt geworden ist, dass Schröder als Chefkontrolleur fungieren soll. Hatte der Kreml in Schröder bislang einen geachteten Ex-Staatsmann als Sympathieträger und Fürsprecher im Westen, so steht heute Schröder als Gazprom-Mann weit weniger ehrenhaft da.

Schröder-Kritiker klagen dennoch, dass der Altkanzler heute in Berlin und Brüssel unermüdliche Lobby-Arbeit für Putin, Russland und Gazprom betreibe: Er gebe sich als »Aushängeschild für die immer dreister auftretenden Machtstrukturen« in Moskau. In Berlin gebe es bis heute eine geschlossene Front – von der SPD-Bundestagsfraktion über viele Ämter bis hin zu Teilen des Außenministeriums –, an der jedes kritische Wort zu Russland sofort abpralle, klagt ein Berliner Lobbyist. Vor dem G8-Gipfel im Juli 2006 in Sankt Petersburg hat der Kreml groß angelegte Aktionen zur Aufbesserung seines »Images« angekündigt; unter anderem engagierte Moskau eine amerikanische Werbeagentur. Zuweilen erscheinen in westlichen Blättern Beiträge, die bis hin zu einer russlandtypischen Wortwahl die Sprachregelungen des Kreml übernehmen – etwa wenn vom »Image-GAU«, von »antirussischer Propaganda«, von ausbleibenden »Erklärungsoffensiven« oder einem »blauäugig von der EU mitorchestrierten Wahlsieg eines Putin-Gegners in Kiew« die Rede ist. Auffallend oft sind kremlnahe Russlandexperten im deutschen Fernsehen zu sehen, wenn Erklärungsbedarf besteht.

Dabei ist Propaganda dieser Art sicher noch die geringere Gefahr für den Westen, da die Medien im Ganzen eine gewisse Immunität dagegen aufweisen. Ein gemeinsamer Versuch der Deutschen Botschaft und des Verbandes der deutschen Wirtschaft, die bundesdeutschen Moskau-Korrespondenten zu einer rosigeren Berichterstattung anzuregen, nährte eher zusätzliches Misstrauen.

Zu offensichtlich sind die Entwicklungen in Russland, und zu frei sind die Medien in Deutschland, als dass sie die Potemkin’schen Fassaden für bare Münze nehmen würden.

Weitaus gefährlicher ist, dass der russische Politikstil und eine inkonsequente Haltung gegenüber Rechtsverstößen sich auch im Westen ausbreiten. Fließende Übergänge zwischen politischem Amt und gut bezahlter Tätigkeit in der Wirtschaft sind keine Erfindung Moskaus; doch der Kreml exerziert sie in einem Umfang vor, der zumindest in Westeuropa bislang die Ausnahme war.

Doch auch hierzulande drohen die moralischen Grenzen aufzuweichen. Schröder habe die Kremlmoral nach Europa exportiert, sagen Kritiker. Berichte über sehr enge Verbindungen zwischen ehemaligen Mitgliedern der Schröder-Regierung und Politikern aus anderen Lagern mit der Wirtschaft sorgten allenfalls noch kurzzeitig für Unmut, aber nicht mehr für einen Aufschrei. Die Menschen im Westen drohen nach Jahrzehnten des Wohlstands und der Abschottung durch den Eisernen Vorhang einem gefährlichen Irrglauben zu erliegen: Es gibt kein Naturgesetz, das sie für

die Zukunft vor Beamtenwillkür, Korruption sowie Kriminalität unter staatlicher Obhut schützt. Schon heute fühlt sich der Ehrliche schnell als der Dumme.

Bedrohlich ist ebenfalls, dass die Macht der Geheimdienste zunimmt und die Grundrechte im Kampf gegen den Terrorismus eingeschränkt werden. Es wäre Verleumdung, die Wurzeln dieser Entwicklungen in Moskau zu suchen. Doch der Kreml geht mit dem Einsetzen autoritärer Werkzeuge viel weiter als selbst die Hardliner in Washington zu träumen wagen. Nicht zuletzt dort wird das Moskauer Beispiel sicher genau studiert – und droht Schule zu machen. Wie die Inspiration funktionieren könnte, demonstrierte Präsident Putin, als er sich im Jahr 2003 öffentlich darüber wunderte, warum die USA entgegen ihren Versicherungen noch keine verbotenen Waffen im Irak gefunden hätten.

»Wenn unsere Leute da unten suchen würden, hätten sie schon lange etwas gefunden«, sagte Putin vieldeutig. Mindestens ebenso gefährlich ist, dass sich die Einstellung zum organisierten Verbrechen im Westen langsam, aber beständig der im Osten annähert. Die Verquickung von Macht, Bürokratie, Sicherheitsorganen und organisiertem Verbrechen in Russland hat inzwischen horrende Ausmaße erreicht. Mafia-Experten wie Jürgen Roth gehen sogar so weit, dem Kreml selbst eine entscheidende Rolle in den kriminellen Strukturen zu unterstellen und Putin »den roten Paten« zu nennen, was natürlich eine sehr gewagte Behauptung ist. Verbrecher aus dem Osten operierten in Deutschland ganz offen als honorige Vertreter der russischen Schlüsselindustrien, klagt Roth. Er sieht den Staat als Teil der kriminellen Strukturen. Polizei und Staatsanwaltschaft seien in Deutschland zunehmend die Hände gebunden, so Roth weiter:

»Die sehen alle das große Dilemma, dass auf der einen Seite organisierte Kriminalität wächst, dass sie Teil unserer Gesellschaft

wird, während die Ressourcen, um sie zu bekämpfen, immer weiter runtergefahren werden.« In Deutschland bestehe kein politisches Interesse daran, bestimmte Teile der organisierten Kriminalität aus dem Osten zu bekämpfen – vor allem, wenn Verbindungen zu hochrangigen Politikern bestünden. Bittere Enttäuschung herrsche bei Polizisten und Staatsanwälten, dass solche heiklen Themen aus Rücksicht gegenüber den Gesprächspartnern bei Treffen auf höchster Ebene ausgespart werden. De facto droht nach Einschätzung Roths damit eine Teilkapitulation vor der Mafia.

Tatsächlich werden heute offenbar Milliardenbeträge aus zwielichtigen Quellen in den Wirtschaftskreislauf der EU gepumpt.

»Leute, die solch leichtes Geld investieren, tun das natürlich ganz anders als solide Geschäftsleute, sie geben ihre Millionen leichter aus, investieren in zweifelhafte Projekte«, klagt Hermann Lutz, der frühere Präsident der Europäischen Polizeigewerkschaften. Es gibt Hinweise darauf, dass hinter vielen Hedge-Fonds, die maßgeblich an Spekulationsgeschäften beteiligt sind, Mafia-Gelder aus dem Osten stehen.

Viele Deutsche sind sich der Gefahren offenbar nicht bewusst. Nur eine knappe Mehrheit der Deutschen hielt Schröders Einstieg bei Gazprom im Dezember 2005 für einen Fehler; 46 Prozent hatten keine Einwände gegen Schröders Engagement. Dabei birgt die Russland-Politik des Altbundeskanzlers für Deutschland

Risiken, die nur wenige in vollem Umfang erahnen.

Den vorherigen, dreiunddreißigsten Teil – Der Gaspromi – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang

Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht

CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen

Bild: Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Der Gaspromi

Geheimspaziergänge, Kreml-Kontakte, Pipeline-Deals: Schon als Kanzler ebnete Schröder seinen Weg ins Gazprom-Imperium. Von Duzfreundschaft bis Denkfabrik – so wird Macht zu barem Geld gemacht.

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

Geschäfte ohne Gewähr

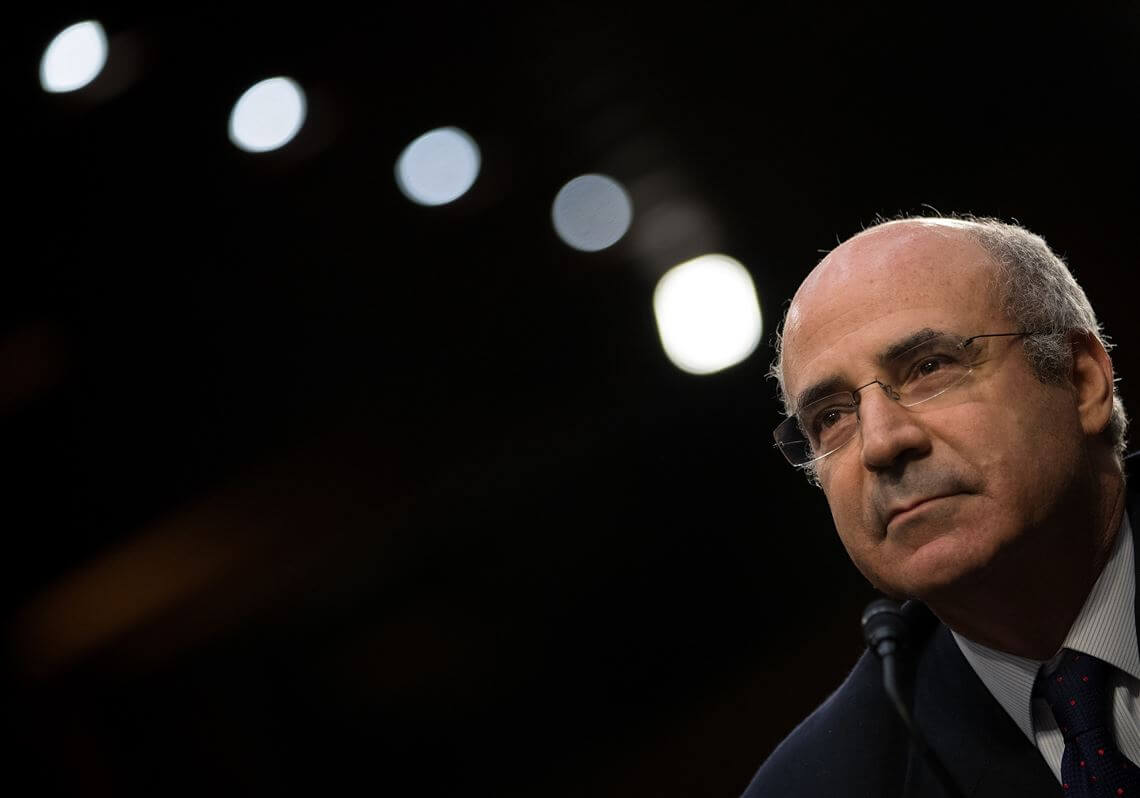

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos

Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter

Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe

„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus

Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.