Von Ekaterina Quehl

In Zeiten des globalen Hitzeschutzes bemüht sich die deutsche Regierung unermüdlich um neue bahnbrechende Maßnahmen, die den Menschen helfen sollen, den kaum noch zumutbaren Sommer mit seinen 19 Grad und Regen zu überstehen. Hitzeschutz- und Hitzeaktionspläne, Hitzeräume und wertvolle Ratschläge zur richtigen Flüssigkeitszufuhr und zur Dichte der Sommerdecke, Warnungen vor „unerwünschten Giften im Gehirn“ und Empfehlungen zum korrekten Lüften sind nur ein Teil des kreativen Maßnahmenpakets, das den Verdacht nahelegt, die „Entscheidungsträger:innen“ würden die Intelligenz der Bürger an ihrer eigenen messen.

„Hitzeschutz ist eine zutiefst solidarische und gemeinschaftliche Aufgabe“ – verkündet uns der Präsident der Ärztekammer, Dr. med. Peter Bobbert, auf Seiten des Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin. Dass es ein solches – selbstverständlich steuerfinanziertes – Bündnis gibt, ist für die Bürger zutiefst beruhigend. Denn den neuesten Erkenntnissen der „Forschenden“ zufolge kann Hitze schon ab einer Mitteltemperatur von 20 Grad zur Gefahr werden. Mehr noch: „Bereits ab einem Mittelwert von 20 Grad können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Anstieg der Sterblichkeit auf die Hitze zurückführen.“

Sollte es tatsächlich mal für ein paar Tage über 30 Grad im Sommer werden, so können sich die Bürger dieses Landes glücklich schätzen, mit millionenschweren Regelwerken und Empfehlungskatalogen gegen die Hitze gewappnet zu sein.

Wirft man jedoch einen Blick auf die Maßnahmen, bei denen man ausnahmsweise eine Wirksamkeit in Erwägung zieht – zum Beispiel Klimaanlagen in öffentlichen Verkehrsmitteln – so fällt das Bild deutlich ernüchternder aus. „Auch neue U-Bahnen fahren ohne Klimaanlage“, erklären der Berliner Senat und die BVG auf eine Anfrage der SPD. Geht man von der oben erwähnten Vermutung aus, die „Entscheidungsträger:innen“ würden die Intelligenz der Bürger an ihrer eigenen messen, erscheinen auch die Gründe dafür plausibel: es sind technische.

„Klimaanlagen benötigten viel Platz und seien meist auf dem Dach oder unter dem Fahrzeug angebracht… Bei den U-Bahnen sei das nicht möglich, da sie in ihrer Größe genau an die Höhe der Tunnel angepasst sind. Zwischen Fahrzeugdach und Tunneldecke verbleiben nur wenige Zentimeter Platz.“ Als weitere Gründe nennen der Senat und die BVG „Überhitzung wegen der Abwärme von Klimaanlagen“.

Man muss kein Fachmann sein, um sich einfühlsam in die Lage des Berliner Senats und der BVG zu versetzen. Immerhin habe man „das Thema mit den Herstellern ohne Ergebnis besprochen“.

Zwar machen die zum Teil über 100 Jahre alten U-Bahntunnel 80 Prozent der Strecken in Berlin aus und es geht lediglich um den Einsatz von 140 neuen Wagen bis zum Jahresende und weiteren 346 im kommenden Jahr. Aber es macht nichts. Denn die neueren U-Bahnen hätten Lüftungssysteme, die die Frischluftzufuhr unterstützen und noch leistungsfähiger und leiser seien als die alten Bahnen es je waren.

Als Laie fragt man sich, wie es Länder wie Italien oder Spanien hinbekommen haben, ihre öffentlichen Verkehrsmittel – inklusive U-Bahn – mit Klimaanlagen auszustatten. Aber gut, in diesen Ländern essen Menschen auch nach 18 Uhr – also schwer vergleichbar. Und es ist möglicherweise auch nicht die Art von Fragen, mit den sich das dafür qualifizierte beziehungsweise verantwortliche Personal in Deutschland beschäftigt. Letztendlich geht es nur um den Einsatz von knapp 500 neuen Wagen in diesem und im kommenden Jahr – und die Ausmusterung aller alten Baureihen bis Anfang der 2030er.

Verzweifeln sollen die Berliner dennoch nicht. Ein Blick ins benachbarte Bundesland zeigt, dass man bei der Berliner U-Bahn nicht automatisch für die Innovationskraft des ganzen Landes sprechen kann. Vielmehr lässt die Kreativität „unserer Forschenden“ hoffen, dass ihnen auch ohne Klimatisierung der U-Bahn eine Lösung gegen 20-Grad-Hitze gelingen wird.

Darauf hoffen lässt ein bahnbrechendes Pilotprojekt „Kühle Spur“ – Deutschlands erster klimaresistenter Radweg, der kürzlich in der Brandenburgischen Lausitz eröffnet wurde. Die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelte 30 Kilometer lange Strecke verfügt über Trinkbrunnen, Schattenspender und Badestellen.

Vielleicht sollte der Berliner Senat Abhilfe aus Brandenburg holen und eine akademische Lösung für die Berliner U-Bahn entwickeln. Zum Beispiel alle Berliner Tunnel einfach ausbohren, dort Bäume einpflanzen und Trinkbrunnen aufstellen. So können die Berliner endlich allesamt auf Fahrräder umsteigen. Wäre das nicht eine bahnbrechende (oder eine tunnelbrechende) Lösung? Sollte es an Fördergeldern fehlen, könnte man doch eine Hitzeschutz-Steuer einzuführen. Denn wir alle – wie bei jeder „zutiefst solidarischen und gemeinschaftlichen Aufgabe“ – sollen auch beim Hitzeschutz brav an einem Strang ziehen.

P. S.: Die im Artikel benutzte Gender-Sprache dient ausschließlich dem Zweck der Satire.

„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist

Wurde der Ton beim Weidel-Interview manipuliert? ARD unter Verdacht – Tontechniker entlarvt?

Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Bild: Shutterstock.com

Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr von Ekaterina Quehl auf reitschuster.de

Transfrauen von Migranten angegriffen – Deutsche sind schuld

Die Tat ist real, mutmaßliche Täter festgenommen und wieder auf freiem Fuß. Doch wer ist Schuld? Ein Fall von transfeindlicher Gewalt in Berlin zeigt, wie tief die ideologische Selbstvernebelung bereits reicht. Von Ekaterina Quehl.

„Unerwünschte Gifte im Gehirn“ durch die Hitze

Ein Arzt erklärt Gewalt mit Hitzeschäden im Hirn und rechnet psychische Störungen in Grad Celsius. Ein Satirischer Blick auf die Kunst, Täter zu therapieren und Realität zu relativieren. Von Ekaterina Quehl.

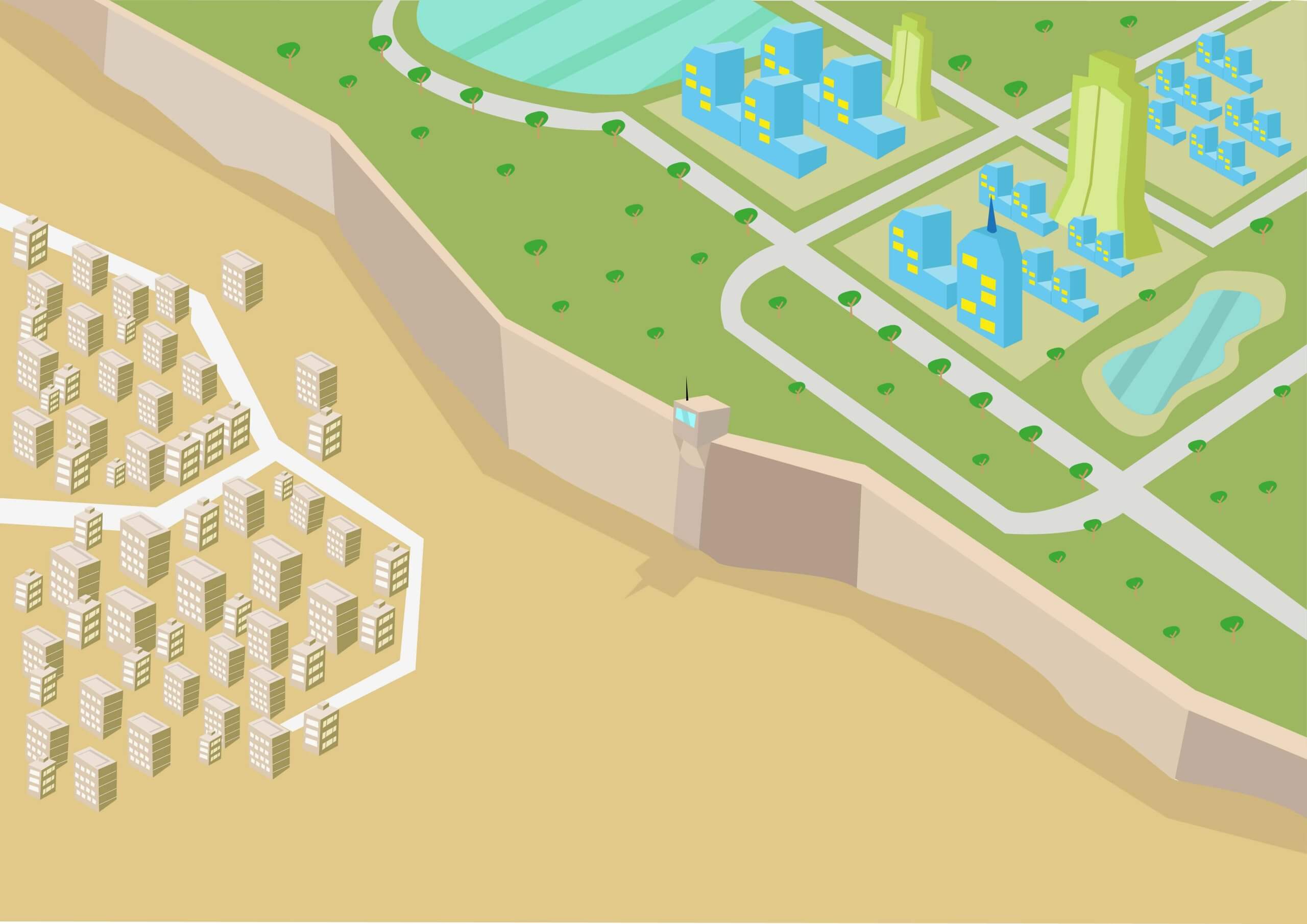

WDR-Quarks erklärt das Dorf zum Gesundheitsrisiko

Kinder, die auf dem Land schwimmen, tanzen und Rad fahren? Laut Quarks ein Klischee, das überprüft werden muss. Parallel fördert der Staat mit millionenschweren Modellmaßnahmen den glänzenden Smart-Citie-Traum. Beides mit Ihren Steuergeldern. Von Ekaterina Quehl.

Opferrolle als Geschäftsmodell

Opfer sein lohnt sich – zumindest rhetorisch. Wer Benachteiligung klug inszeniert, erhält Zugang zu Aufmerksamkeit, Förderung und Einfluss. Was dabei verloren geht: die echten Geschichten. Von Ekaterina Quehl.

Hitzewelle an Ostern: Deutschland am Limit

Viel trinken, intelligentes Lüften und Sonnenschutz: So bereitet sich das Land auf die große Osterhitze vor – bei frühlingshaften 15 bis 20 Grad und maximaler mediengetriebener Dramatik. Von Ekaterina Quehl.

Lockdown im Kopf: Wenn Unfreiheit sich freier anfühlt als Freiheit

Tausche Selbstbestimmung gegen Sicherheit, und die Welt wird einfach. Für manche ist Gehorsam keine Last, sondern Befreiung. Kontrolle beruhigt. Freiheit ist zu kompliziert. Stimmt das? Von Ekaterina Quehl.

Die stille Krise der Generation Z – Freiheit versus Konformität

In einer Welt der kleinen Bubbles hat sich bei der Generation Z Selbstzensur als Schutzmechanismus etabliert. Konformismus ersetzt Rebellion und experimentelle Freiheit. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Von Ekaterina Quehl.