Lesen Sie heute Teil 35 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Die Lage ist dramatisch.

Es geht um Leben und Tod. Es ist Freitagnacht in Havixbeck. Die Lüftungsanlage im Stall ist ausgefallen. Mehrere hundert Schweine drohen zu ersticken. Mit einer Taschenlampe sucht der Bauer Erich Große-Thier den Weg durch die Finsternis. Er hofft, dass er das Schlimmste verhindern kann. Es gelingt ihm, die Lüftungsschächte und Türen zu öffnen. Die schlimmste Gefahr ist gebannt. Doch weil es kalt ist draußen, muss er jede Stunde raus in die Nacht und die Temperatur im Stall kontrollieren.

Zehn Kilometer weiter, St.-Georg-Kindergarten in Hohenholt. Im Kerzenlicht suchen Kinder und Erwachsene auf Tischen Spielzeuge und Bücher. Es ist Basartag. Der Teig für die Waffeln ist zu nichts zu gebrauchen. Und die Fische im Aquarium der Familie Weber machen einen seltsamen Eindruck. Max Weber blickt zu seiner Frau Sabine: »Die machen’s nicht mehr lange.« Die Wassertemperatur ist von 27 auf 21 Grad Celsius gesunken. Die Mutter von drei Kindern stellt sich mit Schrecken die Tränen ihrer Kleinen vor. Mit dem Gasbrenner macht sie Wasser heiß. Dann schüttet sie kühleres Wasser dazu und kippt die Mischung zu den Fischen in das Aquarium.

35 Kilometer weiter. In der Stadthalle von Ochtrup sitzen rund 100 Männer und Frauen auf langen Holzbänken. Hilfskräfte der Malteser kochen heißen Tee und eine Erbsensuppe. Fünfzig Menschen übernachten in der Halle. Sie sind nicht etwa hier, weil sie kein Dach über dem Kopf hätten. Sie haben keine Wärme unter ihrem Dach. Ein Oberfeldwebel der Bundeswehr und seine Soldaten schütten Benzin in ein Notstromaggregat.

Eine junge Mutter sagt: »So stelle ich mir die Nachkriegszeit vor. Ich habe mir nie überlegt, wie das ist ohne Heizung, Wasser, Telefon, Mikrowelle oder Licht. Jetzt weiß ich es, und ich fühle mich richtig hilflos, vor allem wegen der Kinder. Ich fahre jetzt zu meinen Eltern nach Ostwestfalen. Da ist es warm.«

Es sind dramatische Szenen, die sich im November 2005 im Münsterland abspielen. Nach starken Schneefällen haben Schnee und Eis gewaltige, schwere Eismäntel um die Stromleitungen gebildet. Dann kommt auch noch starker Wind auf. Viele Masten halten dem Gewicht des Schnees und den Schwingungen nicht stand und kippen um. Es kommt zu einem der größten Stromausfälle in der Geschichte Deutschlands. Nach Schätzung der Krisenstäbe sind bis zu 250 000 Menschen bis zu vier Nächte ohne Heizung, Licht und Strom. Ersten Schätzungen zufolge richtete der Stromausfall einen wirtschaftlichen Schaden von rund 100 Millionen Euro an. Die Bilder aus dem Münsterland zeigen den Menschen in Deutschland, wie abhängig sie von Strom und Energie sind.

Moskau, im April 2006. Im Großen Saal der österreichischen Botschaft, einer prächtigen Villa hinter hohen Mauern in der alten Pferdestallgasse im Arbat-Viertel, empfängt der Gesandte Wiens hochkarätige Gäste: Gazprom-Chef Alexej Miller sowie 25 EU-Botschafter. Das Gespräch sei freundlich gewesen, erinnert sich später wortkarg einer der Teilnehmer, der von Amts wegen eher optimistisch sein muss. Nicht alle Botschafter sehen das offenbar so. Einige der Diplomaten sprechen nach dem Treffen von Erpressung. Offen wie nie zuvor droht der Putin-Vertraute Miller mit Lieferkürzungen: »Es muss festgehalten werden, dass alle Versuche, Gazproms Aktivitäten auf dem europäischen Markt zu begrenzen oder seine rein wirtschaftlich begründeten Interessen zu politisieren, nicht zu guten Ergebnissen führen werden«, hält Miller schriftlich fest.

Der Wink mit dem Gashahn ist wohl kein Zufall: Kurze Zeit später springt Miller der Chef des ebenfalls staatlichen Ölpipeline-Monopolisten Transneft bei: »Wir haben Europa mit Öl überfüttert. Sobald wir uns China und Japan zuwenden, wird das sofort weniger Öl für unsere europäischen Kollegen bedeuten«, sagt Semjon Wainschtok und fügt hinzu, dass dies zum »Abbau von Preisabschlägen für Europa« führe – also zu höheren Preisen, auch für den Sprit an deutschen Tankstellen. Fachleute sind überzeugt, dass die beiden Konzernlenker ihre Aussagen nicht ohne Rücksprache mit Putin gemacht haben. Offen wie nie drohten die beiden russischen Konzernchefs, dem Westen den Energiehahn zuzudrehen, wenn dieser nicht nach der Pfeife der Konzerne und damit des Kreml tanze. Dabei hatten sie noch drei Monate zuvor, als Gazprom der Ukraine das Gas abstellte, beschwichtigt: Gegen die Westeuropäer würde Russland seine E(nergie)-Waffe nicht einsetzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nennt Miller einen »Gas-Rambo im Diplomatenanzug«.

Der Groll und das Säbelrasseln haben einen Grund: Die Europäer wollen Gazprom und den anderen russischen Energiekonzernen den Zugriff auf das besonders gewinnträchtige Geschäft mit Endkunden verweigern – dabei wird gerade auf dieser sogenannten »letzten Meile« am meisten Geld verdient. Genau dieses Geschäft aber wollen sich die Russen nicht entgehen lassen. Daher bekunden sie Interesse an dem britischen Versorger Centrica. Die britische Regierung fürchtet eine zu hohe Abhängigkeit von den Russen und will den Einstieg verhindern. Bereits im Dezember hatte Gazprom angekündigt, sich auch in deutsche Stadtwerke einkaufen zu wollen; im April verhandelte Gazprom über einen Einstieg in das Gas- und Dampfkraftwerk Lubmin bei Greifswald.

Die Fachleute in Deutschland sind sich nicht einig, ob die schroffen Worte aus Moskau mehr Bluff oder mehr Drohung waren. Gazprom hat keine wirkliche Alternative zur Belieferung Europas. China werde im Jahr 2030 jährlich weniger als 50 Milliarden Kubikmeter Gas importieren, Westeuropa aber zehnmal so viel, sagen die einen. Der Bedarf in Fernost, vor allem in China, und das Leitungsnetz dorthin würden rasch wachsen, halten andere dagegen. Wer auch immer recht hat – das Problem auf die leichte Schulter zu nehmen, wäre fahrlässig. Der Stromausfall im November 2005 im Münsterland wäre allenfalls eine harmlose Irritation im Vergleich zu dem, was Deutschland im Falle eines Lieferstopps der russischen Konzerne drohen würde.

In der Bundesrepublik heizen 17 Millionen, also fast die Hälfte aller Haushalte, mit Gas. Der Gasanteil an der Stromerzeugung liegt bei 11 Prozent und soll im Zuge des Ausstiegs aus der Atomenergie bis 2010 auf 20 Prozent steigen. Schon heute bezieht die Bundesrepublik zwischen 41 und 44 Prozent ihrer Gaseinfuhren aus Russland. In Österreich sind es 65 Prozent, in Italien 29, in Frankreich 20, in der Schweiz rund 10. Die baltischen Staaten und die Slowakei beziehen fast ihr gesamtes Erdgas aus Russland, Ungarn und Tschechien gut 80 Prozent. Beim Öl liegt der Anteil russischer Lieferungen in Deutschland bei 33 Prozent. Auch in anderen Bereichen besteht Abhängigkeit: 20 Prozent des in Deutschland verbrannten Urans stammen aus Russland; Moskau

möchte diesen Anteil auf 30 Prozent erhöhen.

Weil die westeuropäischen Gasvorkommen zur Neige gehen, sollen nach derzeitiger Planung in 15 bis 20 Jahren zwischen 60 bis 80 Prozent des Gases aus Russland kommen. »So ein hoher Anteil eines einzigen Lieferanten macht ein Land unglaublich verletzbar, unabhängig davon, wer dieser eine Lieferant ist«, warnt Claudia Kemfert, Leiterin der Energieabteilung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung: »Man macht sich da in hohem Maße abhängig. Dass man hier bislang kein Gefahrenbewusstsein entwickelt hat, dass man da so blauäugig war, ist grob fahrlässig.«

Nach Ansicht der Energie-Expertin besteht bei einer derart hohen Abhängigkeit nicht nur die Gefahr, dass aus politischen Gründen am Gashahn gedreht wird; technische Probleme könnten ebenso zu unerwünschten Lieferengpässen führen wie überhöhte Preisforderungen des Fast-Monopolisten oder Naturkatastrophen, beispielsweise in den USA der Wirbelsturm Katrina.

Auch Terroranschläge sind in Russland mit seinen schwelenden Konflikten im Kaukasus nicht auszuschließen. Jede unvorhergesehene Verknappung der Rohstofflieferungen könne angesichts einer so starken Abhängigkeit zur wirtschaftlichen Katastrophe führen. »Energie ist das Blut der Volkswirtschaft. Ohne Blut kann niemand lange überleben«, so Kemfert weiter. Die Gasvorräte für 65 Tage, die Deutschland heute habe, seien im Ernstfall nicht ausreichend.

Dass der Anteil russischen Gases nach derzeitigen Prognosen so stark steigen wird, ist auch eine Folge der Energiepolitik der früheren Bundesregierung. So verzichtete Deutschland während der Kanzlerschaft Schröders auf den Bau von sogenannten Flüssiggas-Terminals, womit Rohstoffe via Schiff aus beliebigen Erzeugerländern bezogen werden können. Stattdessen forcierte Rot-Grün den Ausbau der Ostsee-Pipeline, an dem Gazprom mit 51 und die deutschen Konzerne E. on und BASF mit 49 Prozent beteiligt sind. Die 4 bis 6 Milliarden Euro teure und 1200 Kilometer lange Leitung durch die Ostsee von Wyborg bis Greifswald wurde im November 2011 eröffnet und kann bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich am Baltikum, an Polen und der Ukraine vorbei direkt aus Russland nach Deutschland transportieren.

Schröder hält das Projekt für einen großen Schritt zur Sicherstellung einer unabhängigen deutschen Energieversorgung. Anhänger dieser Sichtweise machen geltend, die Pipeline bringe Deutschland einen Vorteil gegenüber anderen potentiellen Kunden, wenn Gas knapp werde. Außerdem würden durch die Direktverbindung Versorgungsunsicherheiten wie beim Gas-Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ausgeschlossen.

Gegner halten die Ostsee-Pipeline für wirtschaftlich unvernünftig, da sie zwei- bis dreimal mehr kostet als eine über Land – etwa durch Polen – führende Gaspipeline, zumal die bestehenden Gasleitungen nicht voll ausgelastet seien. Im Endeffekt müssten wegen der höheren Baukosten die deutschen Verbraucher über ihre Gasrechnung die außenpolitischen Ambitionen und das Großmachtstreben Russlands mitfinanzieren.

Die osteuropäischen Staaten fühlen sich durch das Projekt hintergangen. Polen, seit langem auf Konfrontationskurs mit Russland und aus Moskauer Sicht Hauptfeind unter den EU-Ländern, fürchtet nicht nur um die Erlöse aus dem Gastransit, sondern bangt auch, Moskau könne dem inzwischen ungeliebten Bündnisgenossen von einst in einer Krise den Gashahn zudrehen. Die Wochenzeitung Tygodnik Powszechny sah sich gar an den Rapallo-Vertrag erinnert. Darin vereinbarten Deutschland und die Sowjet union 1922 eine enge Zusammenarbeit, mit der sie später Auflagen der Siegermächte umgingen. Das polnische Wochenjournal Wprost sprach angesichts der Pipelinepläne von einem »Putin-Schröder-Pakt« – in gewagter Anspielung an den »Hitler-Stalin-Pakt«, der 1939 zur Teilung Polens führte.

Offiziell hat Moskau im Jahr 2006 als Vorsitzender der G8, der Gruppe der führenden Industrienationen, Energiesicherheit angeboten. Bereits im Jahr 2001 überraschte der Kreml-Chef seine europäischen Gegenüber mit dem Vorschlag, den rohstoffreichen

sibirischen Raum mit dem technisch höher entwickelten Westeuropa eng aneinander zu binden. Ein Schulterschluss mit dem Energie-Imperium und der zweitgrößten Atommacht werde den Westen und seine Märkte langfristig sicherer machen, glaubt Alexander Rahr. Der als kremlnah geltende Russland-Experte warnt vor der Entstehung einer Gas-OPEC in Russland und den Staaten Zentralasiens und dem Iran, die gemeinsam 60 Prozent der weltweiten Gasreserven besäßen. Im Vergleich zur OPEC, die 40 Prozent der Weltölreserven kontrolliert, könnten sie dieses mächtige Kartell übertrumpfen. Die globale Sicherheitslage werde ein Zugehen des Westens auf Russland erfordern, glaubt Rahr. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso vermeldete nach einem Besuch im Kreml im März 2006, Putin sei sehr daran interessiert, Russland als Energielieferanten zu einem stabilen Partner Europas zu machen. »Ich bin überzeugt, dass es für weitere Verhandlungen und eine echte Partnerschaft Raum gibt«, sagte Barroso.

Skeptiker halten das russische Angebot einer Energiepartnerschaft dagegen eher für einen Versuch Moskaus, die EU-Staaten noch stärker abhängig zu machen. Diplomaten berichten von entsprechenden Bemühungen Moskaus. »Moskau tut alles, um den Bau von Pipelines zu verhindern, die an Russland vorbeigehen, und es macht massiv Druck auf die zentralasiatischen Staaten, dass diese ihr Gas und Öl nach China verkaufen und entsprechende Leitungen bauen und nicht nach Europa«, berichtet ein hochrangiger EU-Diplomat im Kaukasus.

Im März 2006 besuchte Putin Algerien, das Land, das nach Russland das meiste Gas nach Europa liefert. Im Tross hatte der Staatschef vor allem Energie-Fachleute. Bei dem Besuch sei es darum gegangen, die Zusammenarbeit mit den Algeriern auszubauen und Energieunternehmen dort unter russische Kontrolle zu bekommen, erzählt einer der früher wichtigsten russischen Politiker, der anonym bleiben möchte: »Ziel des Kreml ist es, Europa in Sachen Gas von beiden Seiten in die Zange zu nehmen, damit es ganz von uns abhängig ist. Wir könnten dann die Preise fast beliebig diktieren – und nicht nur die.«

Deutschland hinke seinen Nachbarn beim energiepolitischen

Diskurs hinterher, klagt der deutsche Sicherheitsexperte Frank Umbach von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. In der Bundesrepublik »verengen sich die energiepolitischen Debatten in ideologische Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern von Kernenergie sowie erneuerbaren Energien und bleiben bis zuletzt in hohem Maße provinziell«. Der Zusammenhang »zwischen der Liberalisierung des Gasmarktes in Deutschland und der EU, der monopolistischen Marktmacht von Gazprom und dem problematischen Abhängigkeitsverhältnis zu Lasten des Verbrauchers, der deutschen Wirtschaft und letztlich der Versorgungssicherheit wird nicht erkannt«, klagt der Energie-Fachmann: Dass Vertreter der deutschen Gaswirtschaft »die russische Propaganda« in der Gaskrise mit der Ukraine unkritisch übernahmen, überraschte kaum, sagt er.

»Er sitzt im Kreml und freut sich. Jahr für Jahr wird sein Imperium mächtiger«, kommentiert der Berliner Tagesspiegel Putins Position: »Europa liegt ihm zu Füßen. Die Kritik ist daher verstummt. Stattdessen hagelt es Lobhudeleien. Denn wer abhängig ist, wehrlos am Energietropf hängt, kann sich honorige Prinzipien nicht leisten, sondern muss kuschen. Auf geradezu unheimliche Weise ist Russlands Präsident Wladimir Putin unantastbar geworden. Es ist die Unantastbarkeit des Dealers, der den Stoff hat, nach dem der Junkie giert.«

Der Vorschlag Polens, innerhalb der EU eine Art »Gas-NATO« zu gründen, deren Mitglieder füreinander einstehen, wenn einem von ihnen der Gashahn zugedreht wird, fand bislang keine breite Unterstützung. Befürworter einer solchen Idee beklagen, sie scheitere an den nationalen Egoismen der einzelnen Staaten. Gegner machen geltend, ein solches Projekt würde in Moskau als »antirussischer Energiepakt« aufgefasst werden und den Kreml in die Arme der asiatischen Energiekunden treiben.

Beim Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel im sibirischen Tomsk verwahrte sich Putin gegen westliche Kritik. Es würde immer nur über eine drohende Abhängigkeit von russischem Gas und Öl und über die Notwendigkeit, den Zugang russischer Unternehmen zu den Märkten der EU zu begrenzen, lamentiert.

»Aber dann müssen Sie auch uns verstehen und versuchen, das einmal von unserem Standpunkt aus zu betrachten. Wenn man täglich ein und dasselbe zu hören bekommt, begreift man das als eine Drohung, unseren Zugang zum Markt zu begrenzen. Dann fängt man an, sich nach anderen umzuschauen«, sagte der Staatschef. Ständig werde im Westen über Investitionen und Globalisierung geredet. »Wenn wir versuchen, da Fuß zu fassen, ist das auf einmal die Expansion russischer Firmen«, so Putin.

Der russische Staatschef findet mit seiner Haltung auch in Europa Fürsprecher. »Gazprom-Chef Millers jüngste Äußerungen, seine Firma werde sich bei anhaltender politischer Obstruktion durch die EU wohl oder übel nach anderen Absatzmärkten umsehen müssen, wurden dieser Tage zur ›Drohung‹ hochgeschrieben«, beklagte Welt-Chefredakteur Köppel in seinem Leitartikel unter der Überschrift »Respekt für Russland«: »Was unternehmerisch verständlich ist – weshalb soll ein Konzern in widrigem Gelände investieren? –, geriet im Misstrauensklima zum Anlass einer antirussischen Kampagne.«

Energiefachleute sehen das anders. Russland könne nicht von der EU das fordern, was es ausländischen Unternehmen selbst verweigere. So wünscht sich Putin zwar größere westliche Investitionen im russischen Energiesektor, lehnt aber Mehrheitsbeteiligungen ab und lässt den westlichen Firmen damit nur die Rolle des weitgehend machtlosen Juniorpartners. Nach wie vor weigert sich der Kreml, sein Pipelinesystem für den Transit aus Drittländern zu öffnen, wie es die von Gazprom als »Totgeburt« bezeichnete EU-Energiecharta von 1991 vorsieht; Russland hat diese zwar 1994 unterzeichnet, weigert sich aber, sie zu ratifizieren.

»Die russischen Firmen haben ein legitimes Interesse, im Westen auch an den Endkunden zu verkaufen«, meint Energie-Expertin Kemfert. »Aber auch der Westen hat ein legitimes Interesse daran, Monopole und marktbeherrschende Stellungen zu unterbinden; das gilt doch gegenüber den eigenen Firmen genauso. Bei uns müssen sich auch alle Gesetzen und Regeln beugen, aber Gazprom fällt das nicht leicht.«

Ein breiter Zugang von Gazprom zu den Endkunden würde die Abhängigkeit von dem Konzern verstärken, so Kemfert weiter. Als »unternehmerische Selbstverständlichkeit« will sie Millers Worte nicht durchgehen lassen: »Man muss doch sehen, wie Gazprom agiert. Der Lieferstopp für die Ukraine zeigt, wie der Konzern Wirtschaft mit Politik vermischt, und genau vor diesem Hintergrund sind Millers Worte als Drohung zu sehen.« Hier mit rein westlichen Maßstäben zu messen sei naiv, glaubt Kemfert: »Der deutsche Energiekonzern E. on würde nicht im Traum daran denken, etwa in Spanien zu verlangen: ›Gebt uns dieses oder jenes Zugangsrecht, oder wir suchen uns alternative Kunden für den Strom, den wir euch heute liefern.‹ Das sind doch Methoden, von denen man nur hoffen kann, dass sie sich bei uns nicht breitmachen.«

Millers Äußerungen seien »ein Warnzeichen und sollten den europäischen Politikern die Augen öffnen«, glaubt auch Fatih Birol, Chefvolkswirt der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Organisation warnt – ebenso wie die EU ihre Mitgliedsstaaten – vor der Unzuverlässigkeit von Gazprom; die Länder müssten dringend ihre Energiepolitik ändern, um nicht »in gefährliche Abhängigkeit von Russland zu geraten.«

»Wir sehen anhaltende russische Versuche, Einfluss auf europäische Energiekonzerne zu gewinnen und diese sogar aufzukaufen. Am Ende könnte Moskau die Energieversorgung der ganzen EU kontrollieren«, warnt Lettlands Außenminister Artis Pabriks. Im Baltikum, wo generell Skepsis gegenüber dem Kreml herrscht, berichtet die Presse gar über Pläne Moskaus, einen russisch-italienisch-deutschen Energieriesen zu schmieden. So wolle man langfristig versuchen, die Vereinigten Staaten aus Europa hinauszudrängen und selbst die Führungsrolle auf dem alten Kontinent zu übernehmen. Solche Berichte sind sicher ebenso überzogen wie die Warnung des US-Investmentbankers George Soros, Europa habe im Energiekrieg bedingungslos kapituliert und hoffe nun auf die »Gnade Russlands«. Wenn der Westen standhaft bleibe und seinen Markt schütze, werde er die Stategie des Kreml, Europa in die Energiezange zu nehmen, erfolgreich durchkreuzen, schreibt die Moskauer Oppositionszeitung Kommersant.

Tatsächlich glauben selbst viele Kremlkritiker in Moskau, dass es für die russische Führung derzeit keine Alternative zum Gasverkauf nach Westen gibt und sie, zumindest auf absehbare Zeit, ebenso auf die Euros aus der EU angewiesen ist wie umgekehrt die Europäer auf russisches Gas.

Eine Entwarnung wäre dennoch leichtfertig. Solange in Moskau nicht Gesetz und Recht herrschen, sondern das Wort des Präsidenten entscheidet, kann sich durch einen Machtwechsel von einem Tag auf den anderen alles ändern. So unwahrscheinlich es ist, dass im Kreml etwa ein wenig berechenbarer Nationalist auf den bisher eher rationalen Machtstrategen Putin folgen könnte, so wenig kann man dies definitiv ausschließen. Es gibt keine Garantie dafür, dass nicht in ein paar Jahren in Russland nationalistische Herrscher von Problemen im eigenen Land mit der Behauptung abzulenken versuchen, an allem seien die viel zu geringen Gaspreise schuld, der Wohlstand der Europäer sei von den Russen gestohlen und man müsse die Preise für das Gas vervielfachen. Ebenso wenig ist auszuschließen, dass es plötzlich und unerwartet zu technischen Störungen oder Explosionen an den Pipelines nach Westen kommt.

Selbst ohne politische Risiken droht Gefahr. Mitten in der Kältewelle Ende Januar 2006 ordnet die italienische Regierung per Gesetzesdekret an, die Heizungen in allen Privathäusern und Büros um ein bis zwei Grad herunterzuschalten. Von der Regelung ausgenommen sind lediglich Krankenhäuser, Seniorenheime, Grundschulen und Kindergärten. Rumänien stellt einen Teil der Stromversorgung auf Kohle und Öl um. Der Grund: Die beiden Länder erhalten ebenso wie Ungarn, Serbien und Kroatien zu wenig Gas aus Russland. Gazprom hat nach eigenen Angaben die Lieferungen in diese Länder auf das vertraglich garantierte Mindestmaß gedrosselt, um auf die höhere Nachfrage in Russland zu

reagieren. Die Angaben aus Moskau sind widersprüchlich. Offiziell besteht Gazprom auf seiner Darstellung, es liefere »europäischen Verbrauchern 7 Prozent mehr Gas als vertraglich vereinbart«. Wenige Stunden später kündigt der Konzern dagegen Lieferbeschränkungen für europäische Kunden an. Auch die Ukraine bestätigt, dass sie in Absprache mit Gazprom 40 Millionen Kubikmeter Gas weniger als üblich durchgeleitet habe.

Eine weitere Gefahrenquelle sind die maroden Leitungen: Drei Viertel der Pipelines von Gazprom sind nach Expertenmeinung verschlissen. Rohstoffminister Juri Trutnew warnt, dass Russland keine ewig sprudelnden Ölquellen hat: Bereits im Jahr 2015 könnten die Vorräte des schwarzen Goldes erschöpft sein. Die Gasvorräte reichen nach Einschätzung Trutnews hingegen für 70 Jahre. Auch ein schlechtes Management der Energiekonzerne kann die Lage von heute auf morgen ändern. Der frühere Vizeminister Wladimir Milow warnt, Gazprom könne die Förderrückgänge schon ab 2008 wegen Misswirtschaft kaum noch ausreichend kompensieren, obwohl Russland ein Drittel der weltweiten Gasreserven besitzt. Auch die EU-Kommission fürchtet, dass Europa künftig mit Engpässen bei Gaslieferungen aus Russland rechnen müsse. Wenn es wieder so kalt werde wie im vergangenen Winter, frage er sich, wie Russland die vereinbarten Mengen liefern wolle, warnt EU-Energiekommissar Andris Piebalgs. »Ein kalter Winter könnte alles kaputtmachen.« Die

Zuverlässigkeit Russlands ist für ihn kein Problem. Er sorgt sich um das Leitungs- und Exportmonopol Gazproms, das ausländische Investoren abschrecke und »planwirtschaftliches Verhalten« fördere, warnt der EU-Kommissar. Auch die Internationale Energiebehörde (IEA) warnt vor einer Versorgungskrise bei russischem Gas. Europa sollte in jedem Fall seine Lehren aus dem russisch-ukrainischen Gas-Krieg im Winter 2006 ziehen. Die EU-Staaten müssen ihre Naivität ablegen, enger untereinander kooperieren und ihre Energieversorgung auf eine umfassendere Basis stellen, etwa durch die Nutzung breiterer alternativer Energiequellen, durch Energiesparen, alternative Pipelinerouten und Flüssiggas-Terminals.

Über eine Nutzung der Atomkraft kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Allerdings geht ein Aspekt in der Diskussion völlig unter. Wegen der Abschaltung der Atommeiler benötigt Deutschland mehr Öl und Gas, wovon ein großer Teil aus Russland bezogen wird. Bis 2020 muss Deutschland, vor allem wegen des Atomausstiegs, bis zu 40 Gigawatt Kapazität ersetzen – etwa indem es Gas und Öl zu Strom verfeuert. Mindestens 40 Gigawatt Kapazität will Russlands Atombehörde bis 2030 durch neue Kernkraftwerke schaffen – auch, um mehr Öl und Gas exportieren zu können. Allein bis 2020 will Moskau vierzig neue Atomreaktoren bauen. Je mehr Atomstrom ins russische Netz fließt, umso schneller rollt der Rubel, denn statt Öl und Gas im Inland zu staatlich fixierten Billigstpreisen zu Strom zu verfeuern, kann Moskau sie zu Weltmarktpreisen exportieren und dabei etwa das Achtfache kassieren.

Die Situation ist paradox: Der zusätzliche Bedarf an Öl und Gas, den in Deutschland wegen der geplanten Abschaltung seiner eigenen Kernkraftwerke hat, wird zumindest teilweise durch den Bau neuer Atommeiler gedeckt. Die Entfernung zu diesen Reaktoren mag zwar – trotz der Erfahrung von Tschernobyl – für eine gewisse Beruhigung sorgen; andererseits ist aber fraglich, ob die russischen Meiler sicherer sind als deutsche. Insofern ist es höchste Zeit, bei der Diskussion um die Kernenergie die komplexen Zusammenhänge zu berücksichtigen.

Als Anteilseigner an den neuen Kernkraftwerken ist eine altbekannte Firma im Gespräch: Gazprom. Mit der Beteiligung an den neuen Reaktoren würde der Riesenkonzern nicht nur ins Atomgeschäft einsteigen; damit flössen dann auch deutsche Gelder in russische Atommeiler – wobei hier weniger die realen Summen von Bedeutung sein dürften als die Symbolik. Wie in anderen Branchen auch will der Staat die größten privaten Unternehmen in der bereits heute staatlich dominierten Atomwirtschaft aufkaufen.

Ebenso wichtig wie die Suche nach Energie-Alternativen ist ein Verzicht auf den vorauseilenden Gehorsam im Umgang mit Moskau. Während man zu Sowjetzeiten die Kommunisten im Kreml offen kritisierte, ohne sich ernsthaft Sorgen zu machen, sie könnten deshalb am Gashahn drehen, so fordern westliche Politiker heute regelmäßig dazu auf, kritische Töne allenfalls im Flüsterton vorzubringen, um die Energieversorgung nicht zu gefährden. Damit unterstellen sie den Mächtigen im heutigen Russland praktisch, weniger zuverlässig und berechenbar zu sein als die Sowjets – und im Gegensatz zu diesen die Bereitschaft zu haben, die »E«-Waffe auch einzusetzen. Doch auch die funktioniert, ebenso wie Atomwaffen, hauptsächlich nach dem Abschreckungsprinzip: Wer sie einsetzt, schadet auch sich selbst. Deutlichere Worte, etwa in Sachen Menschenrechte und Demokratie, würden die Schwelle für ihren Einsatz wohl kaum senken.

»Eine naive und unkritische Haltung Deutschlands ist nicht nur aus außenpolitischen Gründen – Schweigen für Gas – naiv, sondern sie hilft auch den innenpolitischen Reformern in Russland nicht, die sich für eine marktwirtschaftliche Ausrichtung der Energiepolitik Moskaus einsetzen«, mahnt der Energie-Experte Frank Umbach.

Liefersicherheit werde es nur geben, wenn längerfristig Recht, Gesetz und Marktwirtschaft in Russland an Bedeutung gewönnen und es nicht vom jeweiligen Kremlherrscher abhinge, ob er den Gashahn zudreht oder nicht. Doch so wenig der Westen Wunder in Sachen Demokratisierung vollbringen kann, so schnell kann er Schaden anrichten. Der jüngste Gasstreit liefert ein Beispiel: Gazprom-Vize Alexander Medwedew warf den Europäern vor, seinen Konzern zu diskriminieren: Die Absichtserklärungen der EU, die Rohstoffabhängigkeit von Russland zu reduzieren, seien ein »versteckter Angriff«. Die Position des Gazprom-Managers ist durchaus nachvollziehbar. Aus dem eigenen Land ist er es nämlich gewohnt, dass Gesetze und Regeln bei Bedarf ebenso leicht zur Seite geschoben werden, wie man sie anwendet, wenn man jemandem eins auswischen will. Wenn sich die EU nun in ihrer Auseinandersetzung mit Gazprom auf Richtlinien und Prinzipien beruft, klingt das in den Ohren der Gazprom-Leute genauso wie die Worte der russischen Verbraucherschützer, die Weinimporte aus Georgien aus »Sorge um die Gesundheit der Kunden« verbieten. Sie sind überzeugt davon, dass es sich um eine politische Aktion handelt und fühlen sich diskriminiert und angegriffen.

Die zwei parallelen Welten und die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen sind die Grundprobleme der Kommunikation zwischen Ost und West. Die Europäer sehen sich längst als Teil der EU. In Russland hält sich dagegen bis heute die Auffassung, die EU sei eine Fassade und ihre Mitglieder ließen sich gegeneinander ausspielen. Moskau sieht entsprechend in Brüssel einen ungleichen, unterlegenen Partner: Hier das eigene riesige Land, dort eine schwache internationale Organisation.

Manchmal treibt der Mentalitätsunterschied skurrile Blüten: So

fand Gerhard Schröder bei seinem Russland-Besuch zum orthodoxen Weihnachtsfest 2001 bei den Putins ein Jagdgewehr auf dem Gabentisch vor. »Der Kanzler, der ungern eine Waffe in die Hand nehmen würde«, empfand mehr Schreck als Freude, hieß es aus Delegationskreisen. Gattin Doris schenkten die Russen einen Pelzmantel. Die First Lady konnte die Weihnachtsgabe gerade noch rechtzeitig vor ihrer Tochter verstecken, die bekennende Tierschützerin ist.

Glaubt man dem oben erwähnten Leitartikel der Welt, dann ist die EU »von einer derartigen Unzahl demokratischer Defizite gekennzeichnet, dass ihre weltweiten Demokratiebemühungen bizarr anmuten«. Zahlreiche europäische Staaten hätten »ihre Völker demokratisch teilentmündigt«. Trotzdem würden ständig Forderungen an Russland herangetragen, die man bei sich zu Hause – also in Europa – kaum ertrage. Der Artikel fand weite Verbreitung und große Resonanz in Russland. Dankbar wurde die Botschaft aufgenommen, dass es in Europa alles auch nicht viel anders sei, sondern lediglich mit zweierlei Maß gemessen werde.

Welchen Reim sich die russischen Leser darauf machen, zeigt ein Kommentar auf einer russischen Webseite: »Es scheint, dass Schröder hart arbeitet für sein Geld. Wir müssen noch mehr Präsidenten und Kanzler einkaufen, dann werden wir die Weißesten

und die Schönsten sein.«

Den vorherigen, vierunddreißigsten Teil – Progressive Putinisierung – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Ballweg, Parfüm und eine Hundematte: Wie aus 19,53 Euro ein medialer Schuldspruch konstruiert wurde

„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist

Wurde der Ton beim Weidel-Interview manipuliert? ARD unter Verdacht – Tontechniker entlarvt?

Bild: Schutterstock

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Der Gaspromi

Geheimspaziergänge, Kreml-Kontakte, Pipeline-Deals: Schon als Kanzler ebnete Schröder seinen Weg ins Gazprom-Imperium. Von Duzfreundschaft bis Denkfabrik – so wird Macht zu barem Geld gemacht.

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

Geschäfte ohne Gewähr

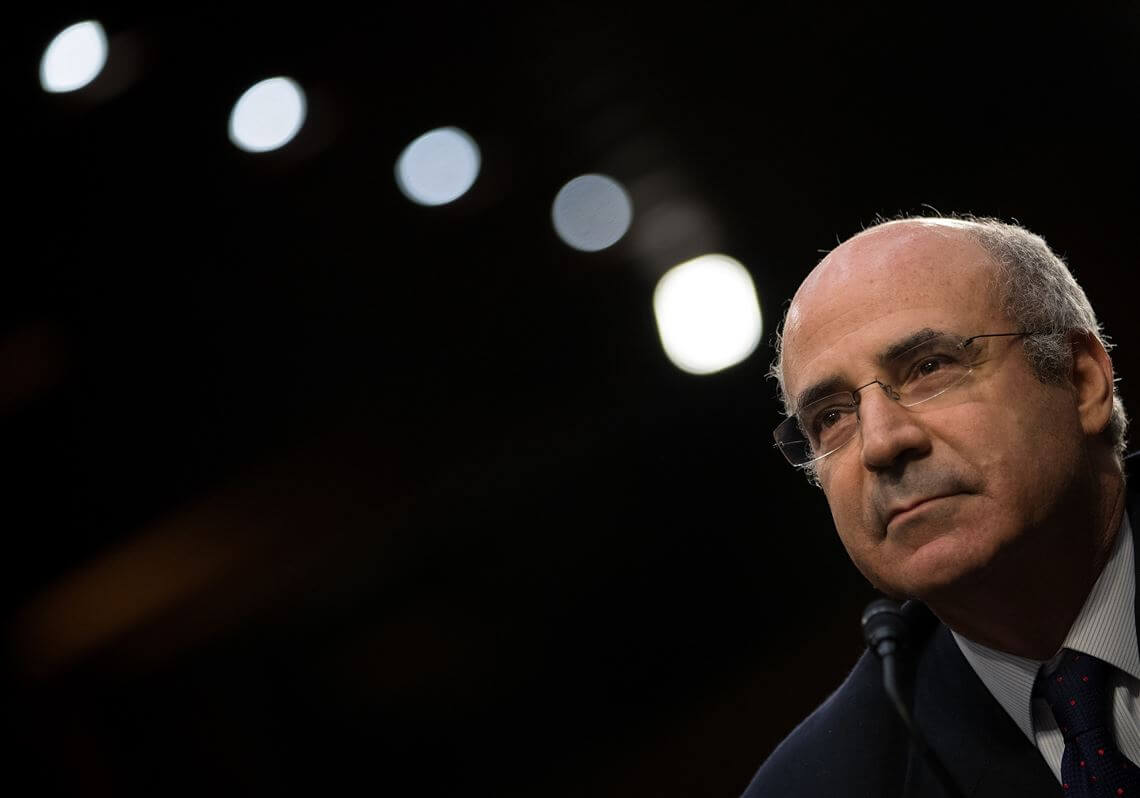

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos

Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter

Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe

„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus

Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.