Lesen Sie heute Teil 30 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Nischni Lars ist ein Paradies, das streng bewacht wird. Wer in das winzige Bergdorf hoch oben im Kaukasus fahren will, sollte seinen Pass immer griffbereit haben: An der alten georgischen Militärstraße, die Russland mit Georgien verbindet, stehen beinahe mehr Milizionäre als Laternen. Schwer bewaffnete Männer mit Kalaschnikows verbarrikadieren sich hinter brusthohen Betonmauern. Das Tal quetscht sich hier eng zwischen die Berghänge auf beiden Seiten. Die Kontrollen an der Grenze etwas weiter oben sind streng, nur vereinzelt überlagert das Geräusch von brummenden Diesel- und krächzenden Lada-Motoren die Stille. Die Lage im christlichen Nordossetien gilt zwar als stabil; doch von hier ist es nicht mehr weit bis ins islamische Inguschetien, das als Rückzugsgebiet tschetschenischer Freischärler gilt.

In der Nacht auf Sonntag, den 22. Januar 2006, reißt um 2.35 Uhr ein gewaltiger Knall die Dorfbewohner aus dem Schlaf. 700 Meter südlich von Nischni Lars ist ein Sprengsatz explodiert. 20 Minuten später durchdringt schon wieder ein donnerndes Krachen die nächtliche Ruhe. Eine neue Explosion, diesmal nördlich vom Dorf. Weiter unten im Tal bemerken die Techniker der Nachtschicht an einer Pumpstation einen starken Druckabfall in der Gaspipeline in Richtung Süden. Hastig drehen sie den Hahn zu. Als die Feuerwehr an der Unglücksstelle eintrifft, brennen zwei Pipelines lichterloh. Die Männer können die zwei riesigen Gasfackeln nicht löschen, sie müssen warten, bis der Katastrophenschutz den Gasfluss stoppt. Die russische Pipelinefirma »Kawkastransgas« schickt eilig ein Ingenieurteam an die Brandherde. Zuerst glauben die Männer, dass sie schnell provisorisch etwas reparieren können. Doch die Explosion war so stark, dass selbst der Tunnel zerstört ist, in dem die Leitungen liegen. Eines der Bombenlöcher hat einen Durchmesser von einem Meter.

Gut 100 Kilometer weiter südlich und einige Stunden später erwartet den georgischen Staatspräsidenten Michail Saakaschwili ein arbeitsreicher Sonntag: Ein neues Gaskraftwerk, gebaut mit georgischem und russischem Geld und mit amerikanischer Technik, soll heute feierlich den Betrieb aufnehmen. Doch der Tag beginnt mit einem Schock für den Präsidenten: Durch die russischen Gasleitungen strömt kein Gas mehr nach Georgien. Die Hiobsbotschaft trifft mitten in einem ungewöhnlich kalten georgischen Winter ein. In der Hauptstadt Tiflis, die auf einem südlicheren Breitengrad liegt als Florenz, werden an diesem Tag Minustemperaturen von 5 Grad gemessen. Den ganzen Tag über bekommt die georgische Regierung »von den Kollegen aus Moskau keine Antwort auf die Frage, was passiert ist mit der Gasleitung«, klagt Parlamentspräsidentin Nino Burdschanadse. Erst später wird bekannt, dass eine Explosion hoch oben in den Bergen die Pipeline beschädigt hat – und eine zweite Bombe die parallel verlaufende Ersatzleitung.

Michail Saakaschwili und seine Landsleute müssen nicht nur verkraften, dass sie ohne Gas nicht mehr heizen können. Am Tag vor den Explosionen an der Pipeline bei Nischni Lars hatte plötzlich die Spannung im georgischen Stromnetz rapide abgenommen. Es habe eine »Havarie« an einer Hochspannungsleitung gegeben, hieß es aus Russland. Später stellte sich heraus, dass in Karatschajewo-Tscherkessien, hoch oben in den Schluchten des Kaukasus, mehrere Bomben in die Luft gegangen waren. Unbekannte hatten insgesamt acht Sprengkörper an zwei Strommasten angebracht und damit erstaunliche Sachkenntnis bewiesen – waren die Punkte doch so gewählt, dass die einstürzenden Träger die Leitung auf zwei Kilometern Länge zu Boden rissen und eine schnelle Reparatur nicht möglich war: Es ist die Hochspannungsleitung, die Georgien mit russischem Strom versorgt. Die Täter waren nicht nur fachkundig, sondern auch gründlich. Insgesamt findet die Miliz später zwölf Kilogramm Sprengstoff.

Die Vorräte in den georgischen Gasspeichern reichen für einen Tag. Weil Moskau genau drei Wochen zuvor den Ukrainern den Gashahn zugedreht hatte und allen die Folgen noch vor Augen sind, geht nun in Tiflis die Angst um. Die Energieversorger warnen, dass sie die Hauptstadt nur noch für wenige Stunden mit Strom und Gas versorgen können. Per Ukas ordnet Präsident Saakaschwili an, dass die Schüler und Studenten zu Hause bleiben sollen. Die Energie, die so an den Schulen und Universitäten eingespart werde, solle für »lebenswichtige andere Objekte« verwendet werden. Die Menschen beginnen sofort, Gasballons und Brennholz zu kaufen. Die Preise für den Kubikmeter Holz steigen auf 70 Lari, rund 27 Euro. Die Forstverwaltungen erhalten die Genehmigung, mehr Bäume zu fällen. In den Gebirgsregionen Georgiens hat es bis zu minus 15 Grad. Die Behörden versuchen, die Menschen mit Brennholz zu beliefern; vielerorts kommen sie nicht weiter, weil die Bergstraßen völlig verschneit sind.

Die Reparaturen werden zwei bis vier Tage für die Gaspipeline und eine Woche für die Stromleitung in Anspruch nehmen, heißt es aus Moskau. Die russische Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen wegen »vorsätzlicher Sachbeschädigung« auf. »Gott sei Dank gibt es keine Opfer und auch keine ernsthaften Schäden für die Umwelt«, sagt der Vizegeneralstaatsanwalt. Inoffiziell werden Extremisten als Drahtzieher verdächtigt. Doch offiziell werden zunächst keine Ermittlungen wegen Terrorismusverdachts aufgenommen. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren, versichert Gazprom in Moskau und fordert Georgien auf, die Ereignisse »nicht zu politisieren«.

In Tiflis erscheint Präsident Saakaschwili zu einer eilig einberufenen Pressekonferenz und vergisst jede staatsmännische Zurückhaltung. Er beschuldigt Moskau, selbst hinter den Explosionen zu stecken, spricht von Sabotage auf höchster Ebene und Erpressung. Die offiziellen Erklärungen Russlands seien »nicht überzeugend und widersprüchlich«. Moskau wolle Georgien offenbar zwingen, auf die Forderungen des Kreml einzugehen, alle georgischen Gasleitungen russischer Kontrolle zu unterstellen, empört sich der Staatschef: »Wir haben wiederholt Drohungen von russischen Amtsträgern erhalten, dass man uns das Gas abschalten wird, dass mit den Stromleitungen etwas passieren kann und dass wir im Winter bei eisigem Frost vor Kälte steiffrieren werden.« Doch Russland habe sich verrechnet, schimpft der heißblütige Staatschef: »Die Erwartungen derjenigen, die das inszeniert haben, haben sich nicht erfüllt. Wenn so etwas noch vor einem Jahr passiert wäre, würde bei uns heute kein Licht mehr brennen. Doch das ist nicht eingetreten, weil wir uns auf so eine Entwicklung vorbereitet haben.« Tatsächlich hat Georgien seine Abhängigkeit von russischen Energielieferungen gezielt verringert und alternative Versorgungswege, etwa über die Nachbarländer Türkei und Aserbaidschan, aufgebaut, die jetzt in der Krise die Rettung bringen.

»Ich glaube, die Welt muss aufwachen und auf so ein Verhalten reagieren. Gestern traf es die Ukraine, heute Georgien, und morgen kann es jedes Land treffen, an das Russland Gas und Strom verkauft«, mahnt Saakaschwili: »Russland macht mit uns das Gleiche, was es mit Ungarn, der Tschechoslowakei und der DDR in den fünfziger und sechziger Jahren machte. Es bestraft uns dafür, dass wir frei sein wollen.«

Das russische Außenministerium bezeichnet die Anschuldigungen als »Hysterie« und »Willkür«: »Praktisch alle Mitglieder der obersten Führung Georgiens haben, als ob das untereinander abgesprochen war, die Situation als Gelegenheit genutzt, ihrer antirussischen Kampagne noch eins draufzusetzen«, heißt es in einer offiziellen Erklärung. »In Moskau ist man daran gewöhnt, wie sich die georgische Führung Russland gegenüber verhält. Hier ist eine Mischung entstanden aus Schmarotzertum, Heuchelei und Zügellosigkeit, multipliziert mit einem Gefühl der Straflosigkeit, in der Hoffnung, im Westen Beschützer für die eigene antirussische Linie zu finden.« Georgien wolle durch die Suche nach äußeren Feinden die »Unfähigkeit rechtfertigen, im eigenen Land normale Lebensbedingungen zu schaffen«, unterstellt Moskau dem abtrünnigen Nachbarn – und scheut sich nicht, seine Möglichkeiten zur Vergeltung indirekt zu bestätigen: Wenn Georgien sich entschlossen habe, es sich mit Russland endgültig zu verderben, dann habe man wohl auch alle Konsequenzen bedacht.

Der Bürgermeister von Tiflis lässt der russischen Botschaft das Gas abdrehen. Vor dem Hauptquartier der russischen Streitkräfte sammeln sich Demonstranten. Die Reparaturarbeiten hoch oben im Kaukasus ziehen sich unterdessen hin; erst nach einer Woche ist die Pipeline wieder in Betrieb. Im Mai 2006 fehlte von den Tätern noch jede Spur. Der russische Geheimdienst FSB äußerte den Verdacht, dass es sich bei den Anschlägen um Sabotage gehandelt habe: »Bestellt vom offiziellen Tiflis.«

Nach dem Gaskonflikt wird sich das kleine Land im Kaukasus nach Aussagen seiner Führung noch ein Stück weiter von Moskau entfernen und einen noch engeren Schulterschluss mit seinen Nachbarn im Süden, Osten und Westen anstreben. »Noch haben die Europäer das, was uns widerfahren ist, nicht selbst erlebt«, sagt Georgiens Energieminister Nika Gelauri: »Aber mir scheint, Europa beginnt, die Wahrheit zu verstehen.«

Den vorherigen, neunundzwanzigsten Teil – Der Ukrainische Leuchtturmkrieg – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt

Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün

Merz & SPD hebeln Wählerwillen aus – der dreiste Coup gegen die Demokratie!

Bild: dzen.ru

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

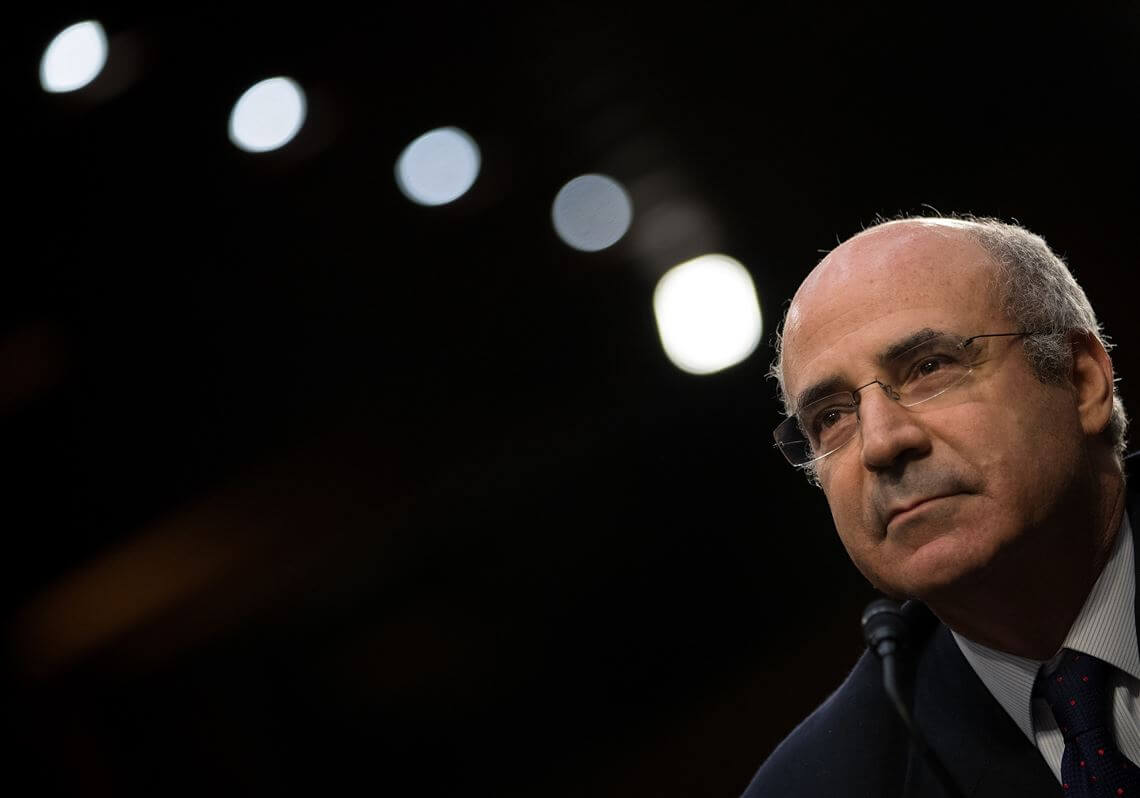

Geschäfte ohne Gewähr

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos

Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter

Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe

„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus

Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.

Farce statt Wahlen

Die Arbeit beim KGB ist geheimnisumwittert. Doch einmal erzählte Putin von einer der KGB-Aktionen – einer „doppelten Kranzniederlegung“. Sie ist geradezu sinnbildlich für Putins heutige Politik in Russland.

Militarisierung der Macht. Teil 2

„Was den Putschisten gegen Gorbatschow 1991 misslungen ist, hat Putin erfolgreich umgesetzt: Die Machtergreifung des KGB“, sagt der KGB-Experte Viktor Tschesnokow.

Putins bombiger Auftakt

Als Jelzin 1999 den unbekannten Putin als seinen Nachfolger aus dem Hut zauberte, waren alle sicher, dass der „Neue“ keinerlei Chance hatte. Doch dann stellte eine Katastrophe alles auf den Kopf.