SPD und Merkel-Merz-Union haben sich seit einem Jahrzehnt zusammengetan, um die AfD von der politischen Bühne zu verdrängen. Dafür ist vor allem der SPD jedes Mittel recht. Der Grund ist einfach: Es geht um Macht und unpopuläre politische Entscheidungen – von der Massenzuwanderung über Corona bis zum Ukrainekrieg.

Unpopuläre Entscheidungen sind das Manna der Opposition. Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder kann davon ein Lied singen: Seine Agenda 2010 und Hartz IV wurden aus den eigenen Reihen, den Gewerkschaften und linken NGOs massiv bekämpft. Es heißt, Merkel hätte ohne Schröders Reformen nicht 16 Jahre regieren können.

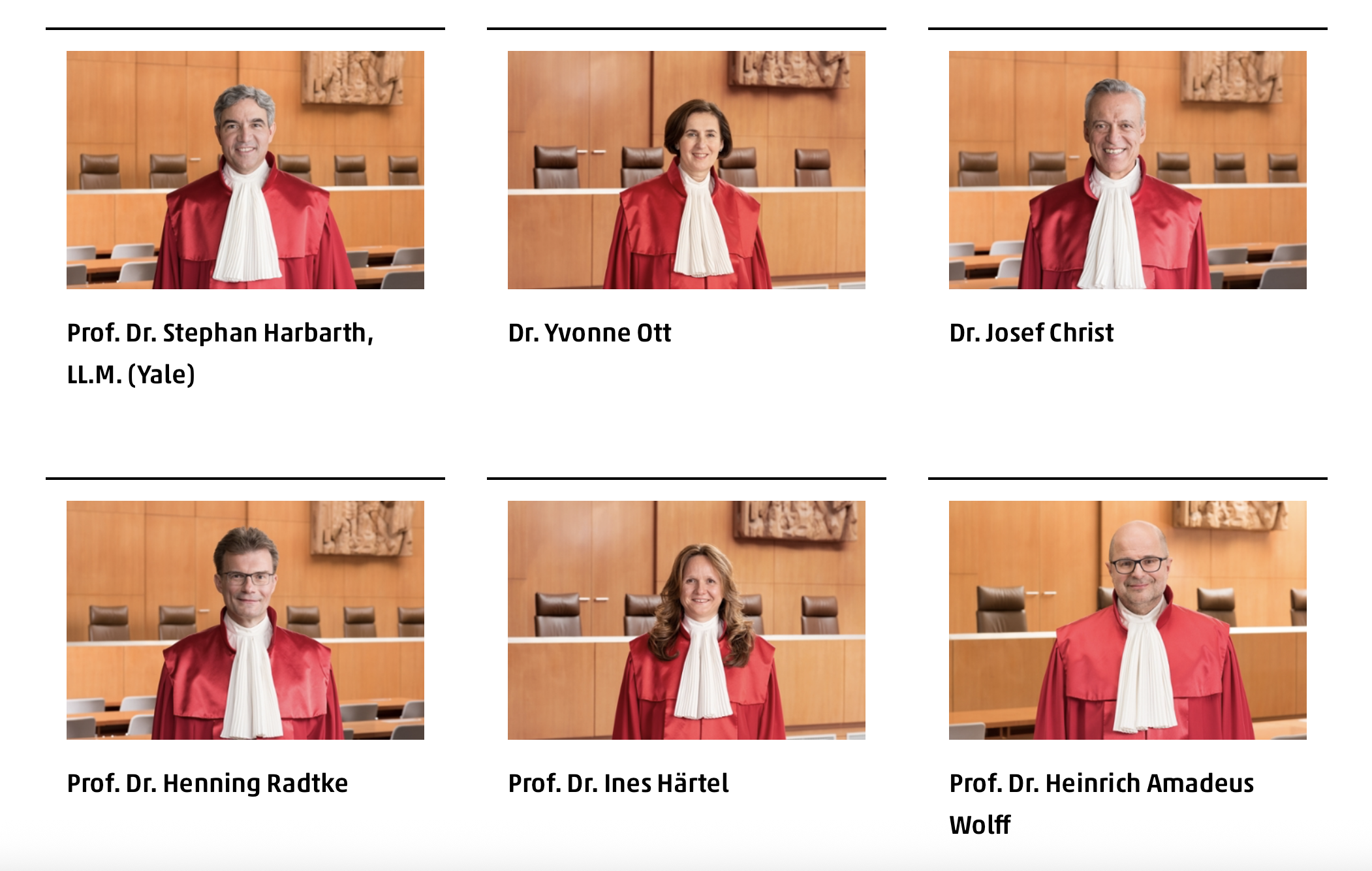

Das aktuelle Gezerre um die Neubesetzung von Richterposten am Bundesverfassungsgericht (BVerfG) passt zum Anliegen der Regierungsparteien – bei Bedarf mit Unterstützung der Grünen und der Linken –, die AfD als zwischenzeitlich stärkste Partei in der Wählergunst zu verdrängen, zu diffamieren und zu verbieten.

Das politische Geschacher, die parteipolitischen Verhandlungen, Geheimhaltungen und taktischen Manöver bei der Besetzung von Richterposten am Bundesverfassungsgericht schaden der Institution auf mehreren Ebenen:Es untergräbt ihre Kernaufgabe als unabhängiger Hüter der Verfassung und trägt zu einer weiteren Erosion des Vertrauens der Bürger in die etablierten Parteien bei. Dies kommt noch zur Ablehnung der vielen unpopulären Entscheidungen hinzu.

Nachdem Frauke Brosius-Gersdorf nicht mehr antreten will, hält die SPD ihre neue Kandidatin noch geheim. Aus Parteikreisen heißt es, man wolle einen Shitstorm verhindern. Doch gleichzeitig verhindert man eine öffentliche Debatte und Auseinandersetzung um die Kandidatin. Was ist das anderes als ein fundiertes Misstrauen gegenüber der eigenen Bevölkerung? Interessant ist hier auch das unausgesprochene Eingeständnis, dass man nicht einmal mehr den regierungsnahen Medien und den mit Hunderten von Millionen Euro gepamperten linken NGOs vertraut, die richtige Stimmung zu inszenieren.

Der Fall Brosius-Gersdorf hat eindrucksvoll gezeigt, dass die neuen Medien als vierte Gewalt nicht nur nicht kontrollierbar, sondern auch nicht mehr diffamierbar sind. Die Angst geht um bei der SPD. Zu viele Posten und Pöstchen gilt es zu verteidigen, bis tief hinein ins politische Vorfeld.

Wie kann es passieren, dass nun die Namen zweier Kandidatinnen für das höchste Richteramt geflüstert werden, die wie ein Faustschlag ins Gesicht des Souveräns wirken müssen – vergleichbar allenfalls mit der Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz, den hochumstrittenen Karl Lauterbach zum Gesundheitsminister zu machen?

Friedrich Merz hatte immerhin so viel Gespür für das Machbare, dass er bei seiner Regierungsbildung Leute wie Roderich Kiesewetter außen vorließ und dem oft als „Kriegstreiber“ der CDU beschimpften Abgeordneten nicht einmal Positionen in den wichtigen Ausschüssen des Bundestages gestattete.

Zur Sache: Die geflüsterten Namen der SPD für das Bundesverfassungsgericht heißen Katarina Barley und Nancy Faeser. Die Sozialdemokratie politisiert das Bundesverfassungsgericht gegen die AfD ausgerechnet mit solchen Ex-Ministerinnen, die zu Amtszeiten alles dafür getan haben, die AfD zu diffamieren, auszuschließen und von einem politisierten Bundesverfassungsschutz vor sich hertreiben zu lassen – mit dem klaren Ziel, den Mitbewerber mit den populären politischen Positionen zu verbieten. Oder anders: jene verbieten zu lassen, die in Opposition zu den Antideutschen gegangen sind.

Weiterlesen nach der Werbung >>>

Das oberste Gericht als Spielball politischer Interessen. Eine solche Politisierung der Justiz zieht das Gericht in politische Konflikte hinein und beschädigt seine Legitimität. Wenn das Gericht nicht mehr als neutraler Schiedsrichter agiert, sondern als verlängerter Arm der Politik, schadet es der Demokratie und führt zu einer Erosion des öffentlichen Vertrauens und Ansehens dieses mit Abstand wichtigsten Wächters der Demokratie. Der Schaden könnte kaum größer sein: Die Regierungsparteien delegitimieren jene, die ihre Arbeit höchstinstanzlich zu überwachen haben.

Die Kernfunktion des Bundesverfassungsgerichts ist der Schutz der Verfassung. Wer diese Funktion beschädigt, agiert letztlich gesichert verfassungsfeindlich – darüber müssen sich die politischen Akteure klar sein. Sie sind keine Unberührbaren und tragen Verantwortung.

Wer die SPD-Ex-Ministerinnen Katarina Barley und Nancy Faeser ernsthaft für dieses Amt vorschlägt, dem sind die Bürger dieses Landes egal, der lacht sogar über sie – so wie Olaf Scholz als Kanzler die Personalie Karl Lauterbach wie eine Bestrafung der Bürger gegen diese in Stellung gebracht hat.

Unabhängig davon, ob Barley bereits dementiert hat oder nicht: Barleys AfD-Verbotsforderung, ihre politischen Positionen und die aktuelle SPD-Geheimhaltung sind dokumentiert und bieten der Opposition eine echte Steilvorlage.

Letztlich geht es in dieser Debatte auch um die Suche nach echten Persönlichkeiten. Kann ein Richter, der zuvor politisch aktiv war oder einer Partei angehörte, wirklich unvoreingenommen urteilen? Diese Fragestellung verstärkt sich durch die Vorschläge der SPD. Nein, Barley, Faeser und Co. traut man genau das nicht zu.

Oder auf einer Meta-Ebene betrachtet: Es geht um die Integrität dieser Personen – darum, als aufrichtig, ehrlich und unbestechlich zu gelten. Ist es heute tatsächlich zu viel verlangt, von einem universitär ausgebildeten, erstklassigen Juristen zu erwarten, dass er ein gefestigtes Wertesystem aufgebaut hat, das grundsätzlich immer über seiner persönlichen politischen Haltung steht?

Anwalt Dirk Schmitz muss ein paar Jahrzehnte zurückgehen und erinnert in diesem Kontext unter anderem an Ernst Benda. Der war von 1971 bis 1983 Präsident des Bundesverfassungsgerichts und zuvor Bundesinnenminister für die CDU. Ihm attestiert Schmitz, immer das Fachliche vor das Politische gestellt zu haben. Mit der Wahl hätten sich diese Juristen „gemausert“, weiß Schmitz. Und weiter:

„Diejenigen, die heute kandidieren, sind Parteifunktionäre, gewählt auf Versorgungsposten. Das ist das eigentlich Skandalöse. Jeder Richter, der benannt worden ist, repräsentiert nicht mehr seine Partei, sondern das deutsche Recht in Reinform. Die bisher genannten Kandidaten sind unwürdig bis lächerlich.“

Auf die Nachfrage, ob es heute überhaupt noch potenzielle Kandidaten gebe, die in der Tradition von Benda und Co. stehen, antwortet Schmitz:

„Mir sind keine sichtbar. Die SPD wäre gut beraten, wenn sie aus dem Fundus von Hochschullehrern und obersten Bundesrichtern ein Kandidatenportfolio recherchiert und hier eine sichtbare und transparente Vorauswahl trifft. Damit könnte die SPD von einer Winkeladvokatenpartei wieder an das Handeln einer respektablen Volkspartei anknüpfen.“

Zur Quelle wechseln

Author:

Alexander Wallasch