Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger

„Die spinnen, die Römer“, pflegte der bekannte Obelix aus dem gallischen Dorf der Unbeugsamen zu sagen, wenn er wieder einmal auf Seltsamkeiten der römischen Legionäre stieß. Als er dagegen zusammen mit Asterix das Land der Helvetier bereiste, war er zwar verwundert über so manche Schweizer Eigenheit, aber „Die spinnen, die Schweizer“ hat er trotzdem nicht geäußert.

In unseren Tagen gibt es allerdings Anlass, über den Satz nachzudenken. Die Ursache ist in Bern zu finden, jener Stadt, von der es gelegentlich heißt, Bern sei halb so groß wie der New Yorker Zentralfriedhof, aber doppelt so tot. Wie man in der Zeitung „Blick“ erfährt, hat das in Bern ansässige Bundesamt für Polizei, das „Fedpol“, den örtlichen Kantonspolizeien untersagt, „Hautfarben im nationalen Fahndungssystem zu verwenden“. Sucht man also nach einem Tatverdächtigen, von dem man mit etwas Glück dies und das weiß, so ist es seit dem 5. September in der Schweiz nicht mehr möglich, „die Hautfarbe einer gesuchten Person in das nationale Fahndungssystem Ripol einzutragen“. In der Erklärung des „Fedpol“ war zu lesen, es habe eine offizielle Beschwerde einer ausländischen Behörde gegeben. Sorgfältig habe man die Entscheidung geprüft und festgestellt, dass die Hautfarbe „in der heutigen vielschichtigen Gesellschaft kritisch hinterfragt werden“ müsse. Zudem sei zu bedenken, dass sie ein „unterschiedlich wahrgenommenes und daher nicht eindeutig definierbares Merkmal“ sei.

Auf Äußerungen des Missmuts unter den vor Ort arbeitenden Polizisten erteilte das Fedpol die Auskunft, das sei nicht weiter schlimm, die Angabe der Hautfarbe werde bei Personenbeschreibungen ohnehin kaum genutzt, denn „die Hautfarbe als Bestandteil eines Signalements in der Ausschreibung wurde schon einige Zeit reflektiert“.

Eine bemerkenswerte Neuerung. Man hat also die Hautfarbe als Bestandteil einer Personenbeschreibung schon seit einer Weile „reflektiert“ und stellt jetzt zur allgemeinen Freude fest, dass sie kaum noch genutzt werde. So lange hat man an dem Kriterium der Hautfarbe herumreflektiert und unablässig erklärt, dass sie unbedingt „in der heutigen vielschichtigen Gesellschaft kritisch hinterfragt werden“ müsse, bis es kaum noch jemand wagte, das Merkmal bei einer Täterbeschreibung zu verwenden, weshalb sie jetzt fröhlichen Herzens verkünden können, dass die endgültige Abschaffung keinen nennenswerten Unterschied mehr macht.

Dieser Teil der Begründung kann somit nicht vollständig überzeugen. Der erste Teil auch nicht: Die Hautfarbe soll ein „unterschiedlich wahrgenommenes und daher nicht eindeutig definierbares Merkmal“ sein. Gibt es auch andere? Manche Zeugen beschreiben einen Flüchtigen als groß, andere als eher klein, unterschiedliche Haarfarben der gleichen Person in verschiedenen Beschreibungen sind ein altbekanntes Phänomen und selbst Autofarben variieren irgendwo zwischen weiß und schwarz mit allen möglichen Zwischenstufen an Buntheit. Es gibt keine eindeutig definierbaren Merkmale, solange man auf Zeugenaussagen angewiesen ist, und genaue Vermessungen kommen bei Flüchtigen doch eher selten vor.

Aber lassen wir die Begründungen und werfen einen Blick auf die Folgen. Was geschieht, wenn ich morgen eine Bank überfalle und so dumm bin, dabei mein Gesicht zu zeigen? Da ich aufgrund einiger Tage schönster und strahlender Ostseesonne gerade über eine gewisse Bräune verfüge, könnte man zu Protokoll geben, der Täter sei von gebräunter Haut und mit Sicherheit alles andere als bleich. Das kann helfen, denn zumindest im Verlauf der nächsten Tage wäre dann die Suche nach einem einigermaßen winterbleichen Täter sinnlos und würde nur Ressourcen verschwenden. In der Schweiz ist das aber nicht mehr möglich, denn eine braune Haut darf man nicht mehr zur Täterbeschreibung verwenden, da Braun eine Farbe ist.

Mir ist klar, dass unter Ideologen Effektivitätsfragen keine Rolle spielen; Hauptsache ist, man hat alles „schon einige Zeit reflektiert“. Aber werfen wir doch einen Blick auf das, was solche Leute interessiert – nicht etwa das Problem, wie man einen Täter möglichst schnell fassen kann, sondern selbstverständlich nur die politische Korrektheit. Wenn nun aber ein sogenannter Weißer welches Verbrechen auch immer begeht, dann darf nicht mehr thematisiert werden, dass es ein Weißer war. Im Rahmen der Fahndung weiß man es nicht, es darf ja nicht mehr „im nationalen Fahndungssystem“ angegeben werden. Somit müssen alle damit rechnen, Objekt der Fahndung zu werden, ob schwarz oder weiß, gelb oder braun, grün oder rot. Nicht nur, dass das völlig unnötig ist, weil man schließlich über die entsprechende Information verfügt, es führt dann ohne Zweifel wieder zu Beschwerden über „racial profiling“ von den üblichen Berufsbetroffenen, sobald Menschen schwarzer, gelber oder brauner Hautfarbe ins Visier genommen werden, weil sie vielleicht aus anderen Gründen ins Täterprofil passen. Kaum hat man den Täter erwischt, werden die hauptamtlichen Beschwerdeführer erst recht ihre Stimme erheben und mitteilen, man habe durch Verschweigen der Hautfarbe Misstrauen gegen alle Schwarzen, Braunen, Gelben und was es sonst noch geben mag geschürt.

Wie es scheint, wird das Problem der politischen Korrektheit durch die Strategie maximaler Ignoranz nicht völlig gelöst. Und es kommt noch schlimmer. Denn Ziel solcher Maßnahmen ist es stets, keine Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren oder auszugrenzen. Dafür hat man in der Schweiz längst noch nicht genug getan, beim bisherigen Stand kann es nicht bleiben. Man stelle sich nur vor, in der Beschreibung eines Tatverdächtigen wird sein von Zeugen beobachtetes Übergewicht thematisiert: Dick soll er gewesen sein, sogar sehr dick, und auf der Flucht hat er mühevoll gekeucht. Das ist moralisch nicht vertretbar. Durch solche Angaben werden die Menschen von kräftiger Statur stigmatisiert, jeder Dicke wird nun ohne Frage für einen Verbrecher gehalten, weil man unvorsichtigerweise das Merkmal des Körpergewichts nicht aus der Beschreibung entfernt hat. Und hat man vielleicht an die Probleme sehr kleiner oder auch sehr großer Menschen gedacht? Führte man in einer Täterbeschreibung eine außergewöhnliche Körpergröße auf, so wäre die zwingende Folge schon wieder die Stigmatisierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, da man nun die Großen oder die Kleinen unter Generalverdacht stellt.

Beim Schweizer Bundesamt für Polizei hat man nicht weit genug gedacht. Jede Form von Stigmatisierung muss verhindert, jede Art von Generalverdacht unterbunden werden. Und das ist auch leicht zu machen, wenn man in den Täterbeschreibungen ein wenig auf die Sprache achtet. „Der, die oder das Tatverdächtige“, so könnte man formulieren, „ist ein als Mensch gelesenes Wesen, das verschiedene individuelle Merkmale aufweist, die aber für die Fahndung ohne Belang sind. Bei Angaben zum Tathergang oder zu der die Tat begangen habende Person bitten wir, auf jede Form von Stigmatisierung von Bevölkerungsgruppen zu verzichten.“ So geht Fahndung!

„Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Weiterdenkens“, sagte der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt.

Die Schweizer Polizei zeigt, wie recht er hatte.

Real-Satire pur: Von der Leyen lobt Freiheit – und vor ihren Augen nimmt Polizei Kritiker fest

EXKLUSIV: Staatsanwaltschaft leugnet Tod einer 17-Jährigen – Regierung muss Verfahren einräumen

So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler

Gastbeiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Und ich bin der Ansicht, dass gerade Beiträge von streitbaren Autoren für die Diskussion und die Demokratie besonders wertvoll sind. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.

Bild: Ryan Nash Photography / Shutterstock.com

Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

Bahnbrechendes Urteil: Gender-Kündigung gestoppt

Manchmal findet man noch Richter in Deutschland. Eine Bundesbehörde wollte eine Mitarbeiterin wegen fehlendem Gender-Sprech loswerden. Doch das Gericht sah das anders – und kippte Abmahnungen wie Kündigung. Von Thomas Rießinger.

Europas Richter blockieren Abschiebungen

Ein Syrien-Abschiebestopp und neue EU-Vorgaben zeigen: Europäische Gerichte erschweren nationale Souveränität und zwingen Staaten zu immer höheren Leistungen für Migranten. Von Thomas Rießinger.

Aigners „wehrhafte Demokratie“

Präsidentin des Bayerischen Landtages will „gefährliches Reden“ bekämpfen – stellt damit ausgerechnet das Prinzip infrage, das sie zu verteidigen vorgibt: die Meinungsfreiheit. Das Grundgesetz sieht das anders. Von Thomas Rießinger.

Kanada und Frankreich wollen Palästinenserstaat anerkennen

Hamas an der Macht, keine Wahlen, kein klares Staatsgebiet – trotzdem drängen zwei Staatschefs auf Anerkennung und blenden zentrale Fakten aus. Von Thomas Rießinger.

Solidaritätsadresse für Brosius-Gersdorf: SPD verteidigt „Richterin“

Mit großer Geste prangert die SPD angebliche rechte Bedrohungen an – und entlarvt sich dabei selbst: als Partei, die demokratische Werte rhetorisch beschwört, aber realpolitisch mit Füßen tritt. Von Thomas Rießinger.

Angeblicher Eklat im Bayerischen Landtag: Mikro aus, Argumente egal

Die Landtagspräsidentin entzieht der AfD-Fraktionschefin das Wort – mit Verweis auf Gepflogenheiten, die sonst niemand so genau nimmt. Doch was genau war der Grund? Von Thomas Rießinger.

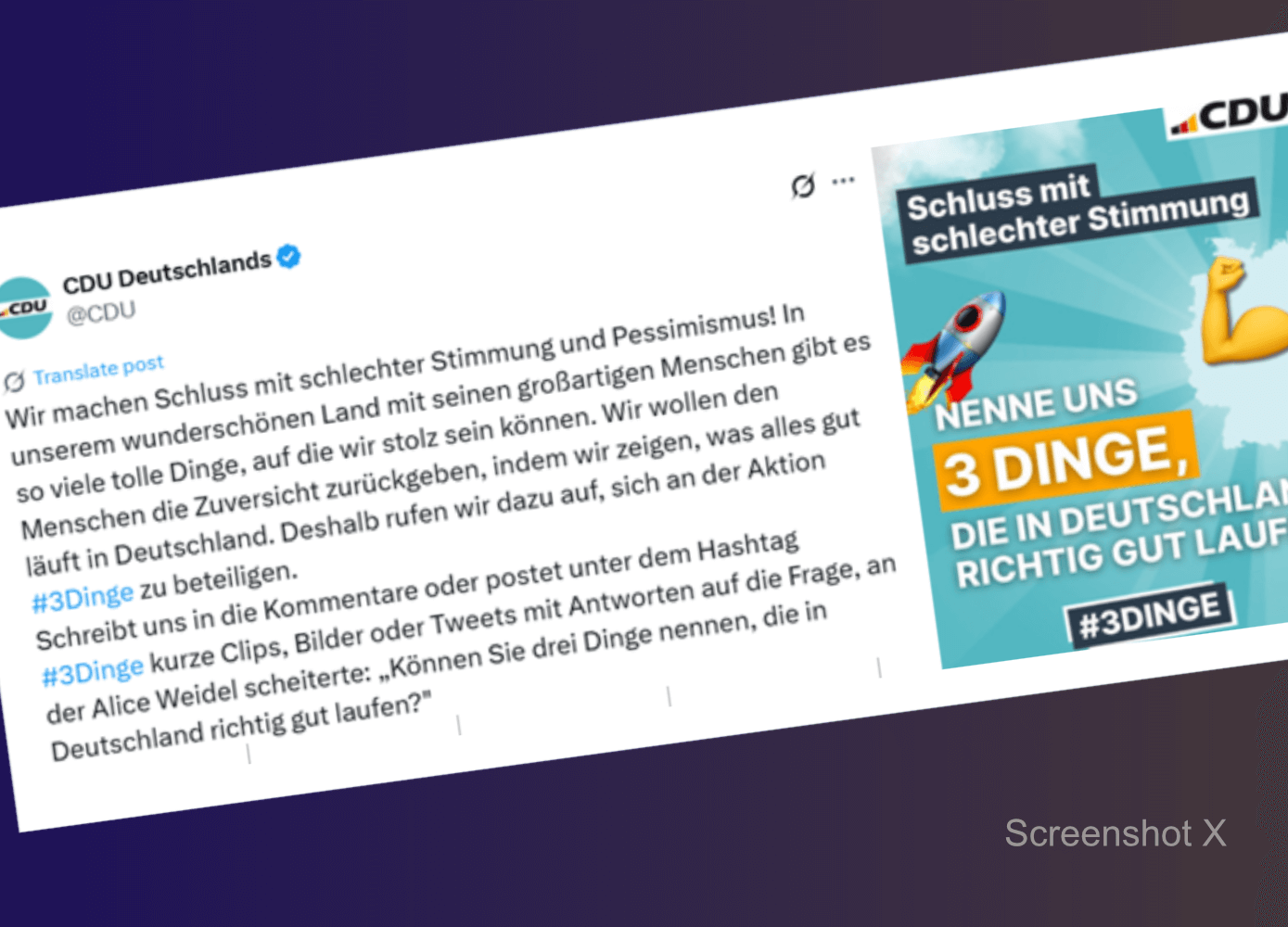

„3 Dinge“: CDU startet eine Optimismus-Kampagne

Statt Probleme zu lösen, übt sich die CDU in Selbstbeweihräucherung. Doch mit den Antworten wird unfreiwillig der tatsächliche Zustand Deutschlands vermessen. Von Thomas Rießinger.

Leandros lädt Weidel aus: Wie es wirklich war

Nach Leandros Aktion äußerst sich die Gastgeberin: Was als Versteckspiel von Weidel von Medien hyperventiliert dargestellt wird, entpuppt sich als mediales Theater – und Gesinnungseifer im Übermaß. Von Thomas Rießinger.

Leandros lässt Weidel ausladen – Ein Konzertbesuch wird zur Gesinnungsfrage

Eine Sängerin bestimmt, wer zuhören darf – und die Menge applaudiert. Der Vorfall erinnert an Zeiten, in denen politische Gesinnung über Zugehörigkeit entschied. Von Thomas Rießinger.

Als Vernunft noch kein Verdachtsmoment war

Was einst staatsmännischer Realismus war, gilt heute als rechts. Heute hat sich die demokratische Kultur in moralistische Zensur verwandelt. Was sagt das über unser Land? Ein Gedankenexperiment Von Thomas Rießinger.

Sexueller Missbrauch in Freibädern: Realität wird zur Störung des Weltbilds

Sexuelle Übergriffe? Missbrauch? Gewalt? Nein, hier geht’s um Sensibilisierung, Sprachbilder und das Wetter. Neun Mädchen werden zu Kollateralschaden eines politischen Selbstbetrugs: Täter werden erklärt, nicht gestoppt. Von Thomas Rießinger.

Empörung im Propaganda-Sandkasten: Julia Ruhs warnt vor betreutem Denken

Wer Leser für Idioten hält und Journalismus als Erziehungsanstalt sieht, ist vom echten Handwerk so weit entfernt wie ein Faktenchecker von Fakten. Kein Wunder, dass ihm mündige Bürger Angst machen. Von Thomas Rießinger.

„Angemessenheitsprüfung“ – der Staat traut uns das eigene Geld nicht zu

Die EU verlangt von Anlegern nun einen Wissenstest, bevor sie ihr eigenes Geld anlegen dürfen. Der Staat traut seinen Bürgern nichts mehr zu – außer vielleicht, sich brav bevormunden zu lassen. Ein Kommentar von Thomas Rießinger.

Groß, größer, SPD – zumindest beim Fraktionssaal

Die SPD hat weniger Abgeordnete, aber mehr Platz – offiziell wegen „Ministerbesuchen“ und „historischer Bedeutung“. Demokratie? Nur, solange sie nicht der Konkurrenz nützt. Von Thomas Rießinger.

Frühstart-Rente: Ein Start in die Abhängigkeit?

Ein paar Euro pro Monat, jahrzehntelange Sperrfrist, ungewisse Zinsen – sollen Kinder wirklich für die Rente sparen, bevor sie rechnen können? Frühe Vorsorge oder politisches Placebo? Eine Analyse von Thomas Rießinger.