Lesen Sie heute Teil 29 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Moskau hat ein ausgesprochenes Talent, zuweilen sogar Staatsmänner gegen sich aufzubringen, die dem Kreml freundlich gesonnen sind. In Moldawien, der zwischen Rumänien und der Ukraine gelegenen früheren Sowjetrepublik, gewinnt im Jahr 2001 der Kommunist Wladimir Woronin den Präsidentschaftswahlkampf mit der Forderung, sich an Russland anzunähern. Nach der Wahl geht er auf Tuchfühlung mit Moskau. Weil der Kreml aber nach Ansicht der Moldawier weiter die Separatisten im eigenen Land unterstützt, kommt es zum offenen Bruch. Der autoritär regierende Woronin, der sich kurz zuvor noch durchaus in der Tradition Lenins sah, präsentiert sich nun bei der Wiederwahl im Frühjahr 2005 als Mann des Westens. Moskau unterstützt seine Rivalen, die moldawischen Behörden nehmen russische Wahlhelfer fest, die Medien in beiden Ländern schießen sich aufeinander ein.

Doch der von Moskau unterstützte Kandidat verliert die Wahl.

Die Duma diskutiert daraufhin Wirtschaftssanktionen gegen das Land. Moskau verbietet den Import von Fleisch und Pflanzenprodukten, die russischen Zollbehörden geben zwei Monate lang keine Steuermarken mehr an die moldawischen Exporteure aus.

Als die moldawischen Behörden den örtlichen Manager eines russischen Stromkonzerns wegen des Verdachts der Unterschlagung festnehmen, stoppt der Moskauer Staatskonzern UES im Herbst 2005 seine Stromlieferungen an Moldawien, weil das kleine Land die plötzliche Tariferhöhung um mehr als 30 Prozent nicht akzeptieren will. Dem Land fehlt die Hälfte seines Energiebedarfs.

Der Direktor des Instituts für GUS-Probleme in Moskau erklärt, die russischen Unternehmen seien berechtigt, nach eigenem Ermessen zu handeln, weil Moldawien eine prowestliche Position demonstriere. Im Januar 2006 dreht Moskau dem ärmsten Land Europas ebenso wie der Ukraine das Gas ab; mit dem Wein-Einfuhrverbot bringt es dann im Frühjahr 2006 Moldawiens Wirtschaft erneut ins Straucheln.

Zuweilen geht es aber auch kriegerischer zu. Es ist ein Freitag, der 13., als kurz vor Mittag die Angreifer kommen und das militärische Objekt erobern. Dabei war die Attacke gar nicht als solche zu erkennen. Ausgeführt wird sie von Mitarbeitern eines Staatsunternehmens, die am 13. Januar 2006 gegen 11 Uhr vormittags mit drei Autos am Leuchtturm der russischen Schwarzmeerflotte im ukrainischen Jalta auf der Krim vorfahren. Sie seien gekommen, um eine Prüfung durchzuführen, sagen sie. Dann brechen die Ukrainer die Türschlösser von Dienstgebäuden auf, nehmen dem Leuchtturmchef seinen Passierschein ab und versperren den Mitarbeitern der russischen Schwarzmeerflotte den Zugang. Das ukrainische Transportministerium erklärt, es handle sich um »technische Arbeiten« und es gebe eine Gerichtsentscheidung, wonach der Leuchtturm der Ukraine gehöre. Von einer »Eroberung« könne keine Rede sein, man habe lediglich planmäßig die Schlösser ausgetauscht, heißt es in Kiew. Russlands Kriegsmarine sieht eine »reine Provokation«, das Außenministerium in Moskau spricht von einem Ereignis, das die russisch-ukrainischen Beziehungen »nur überschatten« könne.

Aus dem fernen Obninsk, 100 Kilometer südlich von Moskau, geht Russlands Verteidigungsminister Iwanow beim Besuch von Rüstungsbetrieben wenig später zum Gegenangriff über: »Die Wachmannschaften der Leuchttürme auf der Krim verfügen über alle Vollmachten, die ihre Dienstordnung für Garnisons- und Wachdienste vorsieht«, sagt der Minister. Oppositionszeitungen verstehen den Satz als Schießbefehl und bringen Zitate aus der Dienstordnung: Wachhabende müssen Eindringlinge demzufolge zweimal mit dem Hinweis »Stehen bleiben oder ich schieße« und dann mit einem »Tonsignal für nicht Russisch Sprechende«, also einem Schuss in die Luft, warnen und anschließend das Vernichtungsfeuer eröffnen.

Auslöser für das Imponiergehabe beider Seiten ist ein Streit um Seefahrtsobjekte in der Ukraine, die keinerlei strategische Bedeutung haben. Kiew und Moskau beanspruchen den Leuchtturm und eine Navigationsanlage jeweils für sich – unter Berufung auf ein und denselben Vertrag. Der Streit ist in beiden Ländern tagelang Thema Nummer eins in den Medien. Mitten im Leuchtturm-Zwist beginnt zu allem Überfluss auch noch ein »Fleischkrieg«: Das Moskauer Landwirtschaftsministerium kündigt an, ab dem 20. Januar den Import von Tierprodukten aller Art aus der Ukraine zu verbieten. Grund für den Importstopp seien »viele Verletzungen der russischen Veterinär-Gesetzgebung«. Die Leuchtturm-Krise und der Fleischstreit dürften Nachhutgefechte zum Gasstreit zwei Wochen zuvor sein, als Moskau Kiew am Neujahrstag den Gashahn zudrehte. Seit der orangen Revolution herrscht zwischen Kiew und Moskau kalter Krieg. Julia Timoschenko, die Ikone der ukrainischen Revolution, wirft Moskau »stalinistische Methoden« vor. Im Juli 2005 schlägt sie ihre private Schlacht mit den russischen Behörden. Die Moskauer Militärstaatsanwaltschaft weigert sich, einen Haftbefehl wegen Betrugsverdachts außer Kraft zu setzen. Ein in der Diplomatie eher ungewöhnliches Vorgehen, denn die zur Festnahme Ausgeschriebene ist zu diesem Zeitpunkt ukrainische Ministerpräsidentin. Die Frau mit dem geflochtenen Haarkranz sagt einen geplanten Staatsbesuch in Moskau ab. Sie wollte nicht riskieren, beim Herabschreiten der Gangway am Flughafen Uniformierten ins Auge zu blicken, die nicht für Ehrerbietungen, sondern für eine Festnahme aufmarschiert sind. Timoschenko hatte zuvor angekündigt, die Ukraine unabhängiger von russischen Gas- und Öllieferungen zu machen. Moskau gehe es darum, »unbequeme Politiker auszuschalten«, klagt sie. Die russische Seite hingegen pocht darauf, Timoschenko habe in ihrer Zeit als Gasunternehmerin russische Generäle bestochen und so Russland um Millionen betrogen. Als sich Timoschenko nach ihrer Entlassung als Ministerpräsidentin von Moskaus Erzfeind Juschtschenko abwendet, kann sie plötzlich ohne Angst nach Moskau reisen. Sie besucht Präsident Putin; die russischen Ankläger stellen die Ermittlungen ein, ohne nähere Angabe von Gründen.

[Title Text=“Dominostein Weißrussland“ Link=““ Link_Text=““]

Zu Politikern aus anderen früheren Sowjetrepubliken hat Moskau einen weitaus besseren Draht, zum Beispiel zum usbekischen Alleinherrscher Islam Karimow. Als dessen Beamte im Mai 2005 in der Stadt Andischan mit Gewalt gegen Protestanten vorgehen, werden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bis zu 750 friedliche Demonstranten getötet. Moskau nimmt Karinow vor internationaler Kritik in Schutz. Die Schlagzeilen der Moskauer Zeitungen sprechen für sich: »Islamischer Aufstand im Ferganatal«, »Der Heroinfaktor in der usbekischen ›Revolution‹« und »Islamisten erheben sich gegen Karimow«. Der Kreml macht sich die offizielle usbekische Lesart zu eigen, dass es sich um »Terrorismusbekämpfung« gehandelt habe. Hier schließt sich der Kreis zum weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko, der in einem Interview die »Errungenschaften« Hitlers als Modell für Weißrussland lobte, US-Präsident George W. Bush als den »größten Terroristen« bezeichnete und der für das spurlose Verschwinden mehrerer Oppositionspolitiker verantwortlich ist. Im Stil des usbekischen Diktators warnte Lukaschenko vor den Präsidentschaftswahlen im März 2006, er werde Proteste gegen Wahlfälschungen als Terrorismus ahnden lassen. Später wird ein weißrussischer Oppositionspolitiker zu fünf Monaten Haft verurteilt, weil bei einer Durchsuchung seiner Wohnung ein Video mit Pink Floyds »The Wall« gefunden wurde. Darauf seien Szenen einer Straßendemo zu sehen, was zur Schulung von Terroristen diene, so die Richter, und der Angeklagte sei deren Ausbilder. Wer die Stabilität gefährde, so der Staatschef vor den Wahlen voller Wut im Fernsehen, dem werde er wie einem Entchen den Hals umdrehen. Westliche Beobachter bezeichneten den umstrittenen Urnengang, bei dem Lukaschenko offiziell auf 82,6 Prozent der Stimmen kam, als »Ritual der Selbsternennung«. Die Opposition ging auf die Straße. Nach kurzer Zeit ließ Lukaschenko die Demonstranten mit blutiger Gewalt auseinandertreiben. Später nahm die Miliz den Oppositionsführer fest. Westliche Staatsmänner kündigten Sanktionen an, die EU verhängte ein Einreiseverbot für 31 weißrussische Staatsmänner. Russland wurde aufgefordert, seinen Einfluss in Minsk geltend zu machen und mäßigend auf Lukaschenko einzuwirken.

Putins Außenminister Lawrow konterte mit schweren Vorwürfen gegen den Westen: Die OSZE-Beobachtermission habe schon vor den Wahlen über deren angebliche Unrechtmäßigkeit gesprochen und eine Rolle als Aufhetzer gespielt, meinte der Chefdiplomat: »Ich würde die nächtlichen Ereignisse in Minsk nicht als Auflösung einer Demonstration bezeichnen. In jedem Fall lässt sich das überhaupt nicht vergleichen mit dem, was in einigen westlichen Ländern geschieht« – eine Anspielung auf die Studentenproteste gegen die Arbeitsmarktreform in Frankreich. In den russischen Medien waren sie tagelang das Top-Thema – mit dem Tenor, dass im Westen Andersdenkende genauso unterdrückt würden wie in Weißrussland. Darüber hinaus wurden die Studentenunruhen in schwer nachvollziehbarer Logik – oder in Verwechslung mit den Vorstadt-Unruhen mehrere Monate zuvor – als Beleg für die islamische Gefahr gewertet, die Europa im Würgegriff halte und Frankreich fast schon niedergestreckt habe.

Was dagegen die Demonstranten in Minsk wollten, könne er nicht nachvollziehen, sagt Lawrow: »Da haben Leute ein paar Tage auf einem Platz verbracht. Ich verstehe nicht, worauf sie dabei spekuliert haben.«

Kurz darauf äußert die Duma in Moskau ihre »tiefe Sorge über die ständigen Versuche der Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Weißrusslands« durch die EU. Darin zeige sich eine »schwerwiegende Missachtung der Wahlentscheidung des weiß-russischen Volks, das den Kurs der Führung des Landes unterstützt und dem Präsidenten eine überwältigende Mehrheit der Stimmen gegeben hat«.

Kritiker im Westen behaupten, Moskau habe gute Gründe, Lukaschenko so lautstark zu verteidigen. Nach einem Bericht von US-Präsident Bush an den Kongress soll Weißrussland illegale Waffengeschäfte mit Iran und Irak betrieben haben. Hartnäckig hält sich das böse Gerücht, dass der Diktator von Minsk dabei auch als Strohmann der russischen Rüstungsindustrie auftrete und so Russland zweifelhafte Waffengeschäfte ohne ernste Folgen und Ansehensverlust ermögliche.

Moskau betrachte Lukaschenkos Diktatur als Feldversuch, »wo es testet, wie weit der Kreml gehen kann mit seinen autoritären Methoden, wo er sie verfeinern muss und wo der Westen aufhört, die Augen zuzumachen«, behaupten Minsker Oppositionelle. Zudem käme Lukaschenko die Rolle des bösen Buben zu – auf den Moskau immer dann mit dem Finger zeigen könne, wenn es selbst kritisiert werde. Bei fast allen negativen Entwicklungen – von der Entmachtung des Parlaments bis zur strikten Kontrolle aller wichtigen Medien – habe der Kreml Lukaschenko nachgeahmt, so die These der Minsker Regimekritiker.96 Tatsächlich versprach Russlands Präsident Wladimir Putin seinem weißrussischen Kollegen im Wahlkampf, er werde ihm zur Seite stehen. Moskau unterstütze das Minsker Regime finanziell in gewaltigem Umfang und sorge auf diese Weise dafür, dass Lukaschenko trotz einer maroden staatlichen Planwirtschaft gute Zahlen aufweisen und die Renten erhöhen konnte, glauben wiederum Minsker Regimekritiker. Im Frühling 2006 kündigte Moskau allerdings an, die Preise für die Gaslieferungen auf internationales Niveau zu heben.

Der Einsatz ist hoch. Weißrussland mit seinen 10 Millionen Einwohnern in der Mitte Osteuropas könnte der Dominostein sein, der die Richtung vorgibt, in die sich die Staaten der früheren Sowjetunion bewegen: Wie die Ukraine eher in Richtung Westen und Demokratisierung – oder zurück zu einem autoritären Staat nach sowjetischem Muster, wie es sich in Russland und in Zentralasien abzeichnet.

Der postsowjetische Raum ist heute gespalten. Auf der einen Seite stehen die eher westlich orientierten Staaten Georgien und die Ukraine, die einen demokratischen Umbruch erlebt haben, sowie die kleine Agrarrepublik Moldawien mit ihrem leicht autoritären Regime und Aserbaidschan. Die kleine Republik zwischen Kaukasus, Kaspischem Meer, Türkei und Irak ist strategisch und vor allem wegen ihres Ölreichtums von Bedeutung. Dem damaligen US-Präsidenten Bush ist die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan derart wichtig, dass er dessen stramm autokratisch regieren den Präsidenten Ilham Alijew im April 2006 im Weißen Haus empfängt. Die Einladung widerspricht Bushs lautstarken Bekenntnissen, er wolle die Welt demokratisieren, und wird in Moskau als Beleg dafür gesehen, dass die Amerikaner doppelbödige moralische Standards pflegen.

Die vier moskaukritischen Exsowjetrepubliken vereinbarten im August 2005 eine engere Kooperation und einigten sich, die Integration in die EU voranzutreiben. Im Mai 2006 wird die GUAM, wie sie sich nach den Anfangsbuchstaben der Staaten nennt, formell zu einer internationalen Organisation, mit Charta, Freihandelszone und Zollunion. Vor allem Georgien, Aserbaidschan und die Ukraine sind geostrategisch von großer Bedeutung, nicht zuletzt, weil sie einen regelrechten Gürtel im Süden der ehemaligen Sowjetunion bilden. Damit ergibt sich eine alternative Route, um Gas und Öl aus der Kaspi-Region nach Westen zu liefern, ohne dabei russischen Boden zu berühren. 2005 geht trotz jahrelangen Widerstands aus Moskau eine Ölpipeline vom aserbaidschanischen Baku über Georgien ins türkische Ceyhan in Betrieb. Erstmals fließt Öl aus dem Kaspischen Meer an Russland vorbei in den Westen: Moskau verliert sein Monopol auf den Transit.

Moskau betrachtet die GUAM als amerikanischen Vorposten an seinen Grenzen und damit als direkte Bedrohung für seine Stellung im postsowjetischen Raum. Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), in der sich die meisten früheren Sowjetrepubliken nach dem Zerfall der UdSSR zusammengeschlossen haben, die aber zum Verdruss Moskaus nie mehr wurde als ein loser Zusammenschluss, verliert immer mehr an Bedeutung. Den vier »Westabweichlern« stehen auf der anderen Seite die moskaunäheren zentralasiatischen Republiken, also die früheren Sowjetrepubliken Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisien, Kasachstan und Turkmenistan sowie Armenien und Weißrussland gegenüber, die alle autokratisch regiert werden und zu den Sorgenkindern der Menschenrechtsorganisationen gehören. Im Juli 2005 schritt Moskau zur diplomatischen Gegenoffensive: Die »Schanghai-Organisation für Zusammenarbeit« soll zu einem engeren politisch-militärischen Bündnis unter russisch-chinesischer Führung ausgebaut werden. Der Gruppe gehören neben Russland und China vier frühere zentralasiatische Sowjetrepubliken als Vollmitglieder an. Indien, die Mongolei, Pakistan sowie der von den USA als »Schurkenstaat« eingestufte Iran haben als »Beobachter« eine Art Wartestatus. Am 5. Juli 2005 forderte die Organisation einen Rückzug der US-Truppen aus den früheren Sowjetrepubliken in Zentralasien, mit der Begründung, deren Mandat, die Terrorbekämpfung in Afghanistan, sei abgelaufen.

Das US-Repräsentantenhaus klagte am 19. Juli, dies sei ein klarer Versuch Moskaus und Pekings, Washington aus der Region herauszudrängen. Moskau und Peking zeigten sich ungerührt und demonstrierten ihre gemeinsame Schlagkraft mit einem gemeinsamen Manöver, an dem über 10 000 Soldaten teilnahmen.

Die Kluft zwischen beiden Lagern verstärkte sich im Dezember 2005: Die westorientierten GUAM-Staaten gründeten in Kiew gemeinsam mit den drei baltischen Republiken sowie Polen, Slowenien, Mazedonien und Rumänien die »Gemeinschaft demokratischer Wahl«. Eines ihrer Ziele ist, demokratische Bewegungen in anderen Ländern zu unterstützen. Die russische Führung, die nach der orangen Revolution in Kiew immer noch unter Schock stand, verstand die Gründung als hingeworfenen Fehdehandschuh. Das Bündnis, so der Verdacht, werde von Washington nicht zuletzt deshalb unterstützt, weil man eine dritte Erweiterungsrunde der NATO – mitten hinein in das frühere sowjetische Imperium – vorbereiten wolle. Aus Moskauer Sicht ist dieses Imperium jetzt zweigeteilt: in Freunde und Feinde Russlands. Moskau reagierte unter anderem auf das neue Bündnis, indem es nach Weltmarktpreisen für Rohstoffe wie Gas rief. Wenn sich die alten Verbündeten vom Kreml ab- und den USA zuwendeten, so Moskaus Position, wolle man sie dafür nicht noch mit billigen Gaslieferungen belohnen.

Den vorherigen, siebenundzwanzigsten Teil – Trinkt nichts Georgisches – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt

Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün

Merz & SPD hebeln Wählerwillen aus – der dreiste Coup gegen die Demokratie!

Bild: Rosen Ivanov Iliev / Shutterstock.com, Symbolbild

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

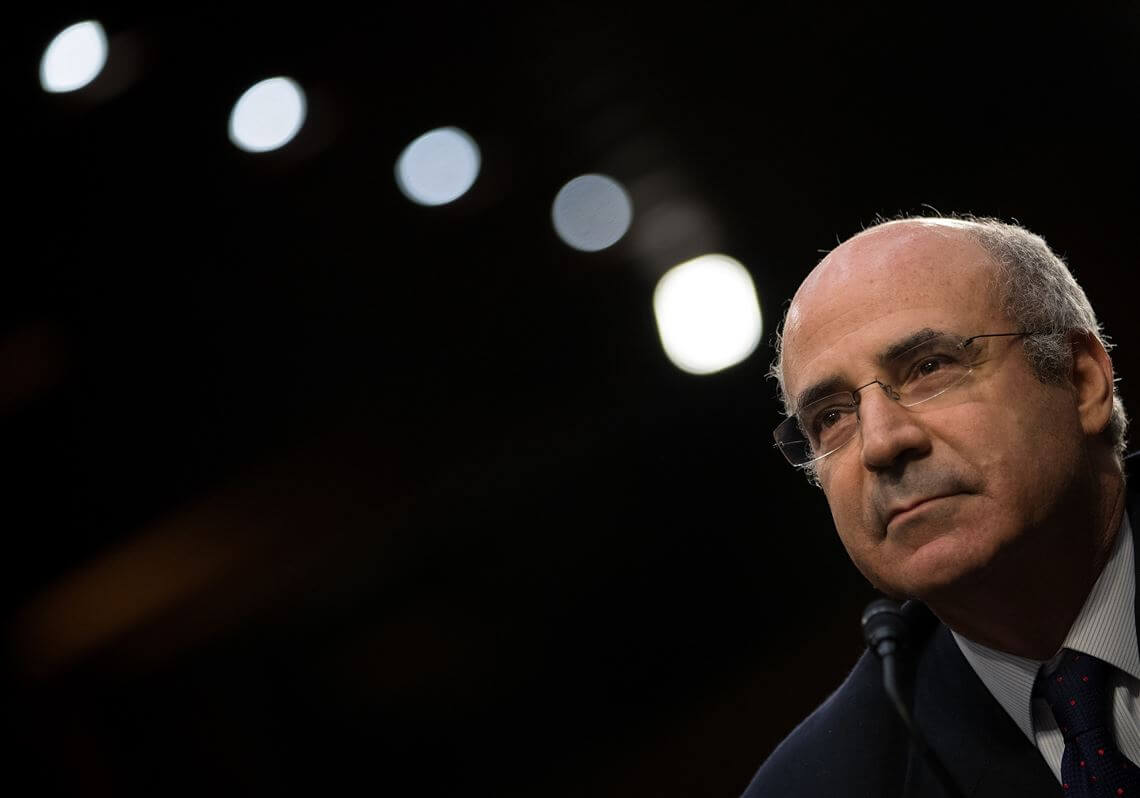

Geschäfte ohne Gewähr

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos

Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter

Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe

„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus

Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.

Farce statt Wahlen

Die Arbeit beim KGB ist geheimnisumwittert. Doch einmal erzählte Putin von einer der KGB-Aktionen – einer „doppelten Kranzniederlegung“. Sie ist geradezu sinnbildlich für Putins heutige Politik in Russland.

Militarisierung der Macht. Teil 2

„Was den Putschisten gegen Gorbatschow 1991 misslungen ist, hat Putin erfolgreich umgesetzt: Die Machtergreifung des KGB“, sagt der KGB-Experte Viktor Tschesnokow.

Putins bombiger Auftakt

Als Jelzin 1999 den unbekannten Putin als seinen Nachfolger aus dem Hut zauberte, waren alle sicher, dass der „Neue“ keinerlei Chance hatte. Doch dann stellte eine Katastrophe alles auf den Kopf.