Lesen Sie heute Teil 36 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Der Fahrer des schicken BMW M6 hatte kein glückliches Händchen bei der Parkplatzsuche. So sperrig parkte er die Nobelkarosse aus dem fernen Bayern mitten auf der engen Straße im Zentrum von Kiew, dass er andere Autofahrer in die Bredouille brachte. Dennoch zeigte sich die Verkehrspolizei ungewohnt kurzsichtig. Schließlich stieg kein Geringerer aus dem Luxuswagen als Andrej Juschtschenko, der älteste Sohn des ukrainischen Präsidenten und Revolutionshelden. Doch ausgerechnet die Milde der Miliz hatte böse Folgen: Weil der 19-jährige Politikerspross unbehelligt blieb, entfachte sich ein Skandal von nationalem Ausmaß: mit bösem Verdacht und noch böseren Worten, mit einer erzürnten Öffentlichkeit und einem noch erzürnteren Präsidenten. Die Parkaffäre steht symbolisch für all die Widersprüchlichkeit und all die Gegensätze, die in der Ukraine nach der friedlichen Revolution vom November 2004 zu finden sind.

Da ist die bittere Erkenntnis, dass viele der orangen Revolutionäre vor allem auch deshalb gegen die Männer des alten Regimes kämpften, um deren Plätze an den Futtertrögen des Staates einzunehmen. Zahlreichen ehemaligen Mitstreitern und Finanziers von Juschtschenko wird nachgesagt, dass sie sich ihre neuen Posten in der Regierung versilberten. Was abstrakt klingt, hat konkrete Folgen. Galina Iwanowa stand im November 2004 noch auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz und schrie »Juschtschenko«, so gut das mit den wackligen dritten Zähnen ging. Im Juni 2005 steht die von den Jahren gebeugte Rentnerin fünf Gehminuten weiter mit einem Zigaretten-Bauchladen am Bessarabski-Markt und klagt an: Die Zuckerpreise seien explodiert, und das aus gerechnet mitten in der Einmachsaison – wo sie doch jetzt ihren Haushalt mit Marmelade winterfest kochen müsse. Die Übeltäter sieht sie in der Regierung: »Die machen den Reibach, und wir Alten sind die Dukatenesel«, zischt die Rentnerin durch die wackeligen Zahnreihen.

Den Reibach mit den hohen Zuckerpreisen soll, so das Gerücht, ausgerechnet der Süßwaren- und Zuckermagnat Pjotr Poroschenko machen. Der Unternehmer, der Figur nach zu urteilen den eigenen Produkten nicht abgeneigt, verdiente sich 2004 den Spitznamen »Geldbeutel der Revolution«. Nach Juschtschenkos Wahlsieg wurde er Chef des Sicherheitsrates, und obwohl er inzwischen zurücktreten musste, gilt er immer noch als einer der wichtigsten Politiker der neuen Ukraine. Sein Einfluss zeigt sich auch daran, dass die Volksvertreter im Parlament ihre Fürsorgepflicht sehr genau nahmen, zumindest in Sachen Zahngesundheit:

Sie sorgten durch Schutzzölle dafür, dass ihr Volk vor billigem Zucker aus dem Ausland bewahrt wird – und die heimischen Hersteller vor sinkenden Gewinnen. So kann es kaum verwundern, dass der gemeine, auf Zuckersparration gesetzte Ukrainer dem Präsidentensohn das süße Luxusleben mit dem 130 000 Euro teuren BMW neidet. Zumal sich der Filius angeblich noch andere Annehmlichkeiten gönnt, beispielsweise einen deutschen Zweitwagen mit Stern sowie regelmäßige Besuche in den teuersten Restaurants der Stadt, bei denen allein die Trinkgelder ein Vielfaches des ukrainischen Durchschnittslohns ausmachen. Noch bösere Gerüchte wissen von weit intimeren und nicht minder teuren Vergnügungen.

»Glauben Sie, in der Ukraine, das war eine Revolution? Da sind sich zwei Banden von Gaunern in die Haare geraten«, empört sich der Chef der Jugendbewegung »Die Unsrigen« in Moskau, Wassili Jakemenko: »Das war keine Revolution, das war ein Putsch, ein Staatsstreich.« Die Mehrheit der Demonstranten sei nur deshalb auf die Straße gegangen, weil sie Geld dafür bekommen hätte, so der »Unsrigen«-Chef. Die Gegenfrage, ob auch in Moskau Hunderttausende bei eisigem Winterwetter für ein paar US-Dollar tagelang auf die Straße gehen würden oder ob dazu nicht eine gewaltige Unzufriedenheit vorhanden sein müsse, beantwortet der adrette Oberkommissar der Jugendbewegung ausweichend. »Die Ukraine war eine Kolonie Russlands, jetzt ist sie eine Kolonie Europas«, sagt Jakemenko. Die Opposition glaubt, dass »Die Unsrigen« im April 2005 auf Anweisung des Kreml als Kampftruppe gegen die orange Gefahr gegründet wurden. Präsident Juschtschenko sei ein Handlanger Amerikas, beteuerte Putins langjähriger PR-Berater Gleb Pawlowski im Fernsehen.

Die orange Revolution ist das Schreckgespenst der Moskauer Elite. »Die Farbe Orange ist die Farbe des Afro-Drogen-Messianismus, sie hat psychantrope Wirkung«, wettert der im Staatsfernsehen gern gesehene Moskauer Vordenker der Konservativen, Alexander Dugin: »Es ist symbolträchtig, dass Orange in der Ikonenmalerei fehlt. Der chemische Charakter der Farbe deutet auf synthetische Prozesse hin, auf Drogen mit halluzinierender Wirkung. Normalerweise werden auf orangem Hintergrund Marihuanastängel abgebildet. Juschtschenko wendet sich an die Jugend: ›Nehmt einen Joint, Brüderchen‹«, treibt Dugin seine abenteuerliche Interpretation weiter. »Das ist fast afrikanischer Stil – die neue Ukraine sieht sich als Land mit dem Motto ›Mach, was immer du willst‹.« Gleb Pawlowski behauptet in seiner Fernsehsendung »Realpolitik« gar, ein großer Teil der Ukrainerinnen habe seit der demokratischen »orangen Revolution« Orgasmusprobleme. Der Tenor: Demokratie ist schlecht für die Lust. Vergleicht man russische und ukrainische Nachrichten, so könnte man zu dem Schluss kommen, dass in Kiew ein noch schlimmerer Sumpf herrscht als vor der Revolution und dass Moskau dagegen ein Hort von Ordnung und Stabilität ist.

Tatsächlich ist es ein Zeichen für den Erfolg der Revolution, wenn in Kiew heute viel über Skandale und Machtmissbrauch berichtet wird. Und dass die sauberen Bilder des russischen Fernsehens für eine Politik stehen, in der Zensur herrscht und Probleme unter den Teppich gekehrt statt diskutiert werden. Eine Schlägerei in der Rada, dem ukrainischen Parlament, bei der unter Einsatz von Lautsprecherkästen und Fäusten mehrere Mikrophone zu Bruch und Anzüge in Fetzen gingen und die jedem zünftigen Volksfest in Bayern zur Ehre gereicht hätte, wurde im russischen Fernsehen fast genüsslich ausgekostet. Kiew antwortete mit Spott: Die russischen Journalisten seien nur neidisch auf eine Volksvertretung, in der noch Meinungsstreitigkeiten ausgetragen werden – und sei es mit Fäusten. Denn im Vergleich zum leblosen Geschehen im politisch kastrierten Parlament Russlands zeige das immerhin Aktivität.

Wer am 5. Januar 2006, kurz nach der Gaskrise, die Nachrichtensendung »Westi« im russischen Staatskanal »RTR« ansah, bekam es beinahe mit der Angst zu tun. Diskussionen gebe es jetzt in Kiew, sagte der Sprecher mit einem Tonfall, als rede ein Geistlicher von einem Rotlichtviertel. »Ich bin überzeugt, die Opposition in Kiew wird das für ihre politischen Zwecke nutzen«, empörte sich dann ein kremltreuer Politologe auf dem Bildschirm – als sei dies nicht die ureigenste Aufgabe jeder Opposition. Es sei eben schwer, mit Ländern zu verhandeln, in denen es »keine Übereinstimmung gibt zwischen den wichtigsten politischen Kräften«.

Dass vor den Parlamentswahlen in der Ukraine der Sieger noch nicht feststand, war in den Augen der Moskauer Kommentatoren keine Selbstverständlichkeit für eine Demokratie, sondern ein Anzeichen für Instabilität und Chaos und für das Fehlen einer starken Hand.

Nur wenige Moskauer Nachrichtensendungen enthalten keine Berichte über Probleme und Skandale in der Ukraine. Zu sehen sind Beiträge wie der über den neuen S-Klasse-Mercedes, den sich der Chef des staatlichen ukrainischen Gaskonzerns anschaffte, mit DVD-Spieler, Kühlschrank und Massagesitzen. Allenfalls am Rande erfahren die russischen Zuschauer, dass Präsident Juschtschenko sich einschaltete und den Staatsdiener zur Ordnung rief: »Steig auf den Wagen um, mit dem du früher gefahren bist.«

Anders als viele seiner Politikerkollegen lässt Juschtschenko vor Interviews keine Liste mit Tabuthemen verteilen. Auch nach den Vorwürfen gegen seinen ältesten Sohn stand der Präsident Rede und Antwort: Den Luxuswagen hätte sein Sprössling nur gemietet, »dafür hat er genug eigene Mittel«. Juschtschenko junior führe ein eigenes Unternehmen und arbeite in einer Consulting-Firma. Sein Sohn, so der Präsident, sei gottesfürchtig und rechtschaffen. Nicht so indes der Journalist, der den ganzen Skandal mit seinem Bericht ins Rollen gebracht habe: Der sei ein »Auftragsmörder«, empörte sich der Präsident. Eine böse Entgleisung, die nicht gerade von demokratischer Gesinnung und einem Verständnis für Pressefreiheit zeugt. Aber immerhin war der öffentliche Druck so groß, dass sich Juschtschenko später entschuldigen musste. Anders in Russland, als – wie erwähnt – der Sohn von Verteidigungsminister Iwanow eine Frau tödlich anfuhr. Dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Ministersohn sang- und klanglos einstellte, war für die allermeisten Medien kein Thema.

Niemand konnte erwarten, dass nach der orangen Revolution aus Apparatschiks von heute auf morgen Musterdemokraten würden. Tatsächlich sind in der Ukraine weiter all jene Untugenden verbreitet, die dem Land auch vor der Revolution zusetzten: Vetternwirtschaft und Korruption blühen, die herrschende Klasse fühlt sich noch immer als Staat im Staate und bis zu Rechtsstaatlichkeit und echter Demokratie ist es noch ein weiter Weg. Neu ist, dass sich die »Korruptionäre« nicht mehr so sicher fühlen können wie früher, dass Apparatschiks damit rechnen müssen, über ihre eigenen Willkürakte etwas in der Zeitung zu lesen.

Durchschlagende Erfolge blieben den Kiewer Revolutionären verwehrt. Die einstigen Kampfgefährten haben sich zerstritten. Das politische Traumpaar Juschtschenko/Timoschenko liefert sich einen erbitterten Rosenkrieg. »Es gab einen radikalen Schnitt. Leider sind die Früchte von Demokratie und Freiheit nicht sofort zu ernten. Aber die Ernte wird kommen«, beteuert der Präsident, bevor er fortfährt: »Heute gibt es Meinungsfreiheit, jeder darf den Präsidenten kritisieren. Der war bis vor einem Jahr eine heilige Kuh. Seine Worte waren Gesetz, niemand durfte ihn kritisieren.

Auch heute ist die Presse nicht immer objektiv. Vor einem Jahr wurde sie von drei großen Clans kontrolliert. Die gibt es leider noch. Oft bestimmt der Geldbeutel die Meinung.« Aber niemand würde heute mehr Wahlen fälschen, beteuert Juschtschenko.

Seine Niederlage bei den Parlamentswahlen im März 2006 ist ein bitterer Beleg für diese Worte. Obwohl die Partei des Präsidenten bei dem Urnengang anderthalb Jahre nach der Revolution herbe Verluste erlitt, kamen die ehemaligen Revolutionäre zusammen auf eine Mehrheit. Allen Unkenrufen zum Trotz haben die Ukrainer damit ein Zeichen gesetzt und den Demokraten eine Bewährungsfrist zugestanden.

Dennoch: Die Ukrainer verlieren zunehmend die Geduld. Es ist jetzt an Juschtschenko und seinen Mitstreitern von einst, der eigenen Gier und der der Apparatschiks Grenzen zu setzen und Rückfälle in undemokratisches Verhalten so weit wie möglich zu verhindern. Vieles spricht dafür, dass dies nicht gelingt. Die Ukrainer würden sich verraten fühlen und enttäuscht abwenden von der Politik, wie die Russen nach dem Umsturz 1991, warnen kremlnahe Politikforscher in Moskau. Die Menschen würden begreifen, dass sie ausgenutzt wurden für den Kampf verfeindeter Clans.

»Selbst wenn das so gewesen wäre – auch das würde nichts daran ändern, dass die Menschen bei der Revolution verstanden haben, dass sie Macht besitzen, dass sie keine rechtlose Masse sind, die man endlos erniedrigen und betrügen kann«, hält Julia Timoschenko dagegen: »Und selbst wenn sie betrogen würden – sie geben ihre Macht nicht mehr aus der Hand, sie wollen nicht noch einmal rechtlos werden. Im Notfall gehen sie ein zweites Mal auf die Straße und wechseln ein zweites Mal die Machthaber.«

Den vorherigen, vierundfünfzigsten Teil – Gas-Rambo im Diplomatenanzug – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Real-Satire pur: Von der Leyen lobt Freiheit – und vor ihren Augen nimmt Polizei Kritiker fest

EXKLUSIV: Staatsanwaltschaft leugnet Tod einer 17-Jährigen – Regierung muss Verfahren einräumen

So wird Demokratie zur Farce: Gericht stoppt AfD-Kandidat, sichert SPD-Sieg und entmündigt Wähler

Bild: Schutterstock

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Gas-Rambo im Diplomatenanzug

Im Münsterland brechen Leitungen unter Schneelast zusammen, während Moskau mit Kürzungen von Gas- und Öllieferungen droht. Energie wird zur Frage von Macht und Versorgung.

Der Gaspromi

Geheimspaziergänge, Kreml-Kontakte, Pipeline-Deals: Schon als Kanzler ebnete Schröder seinen Weg ins Gazprom-Imperium. Von Duzfreundschaft bis Denkfabrik – so wird Macht zu barem Geld gemacht.

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

Geschäfte ohne Gewähr

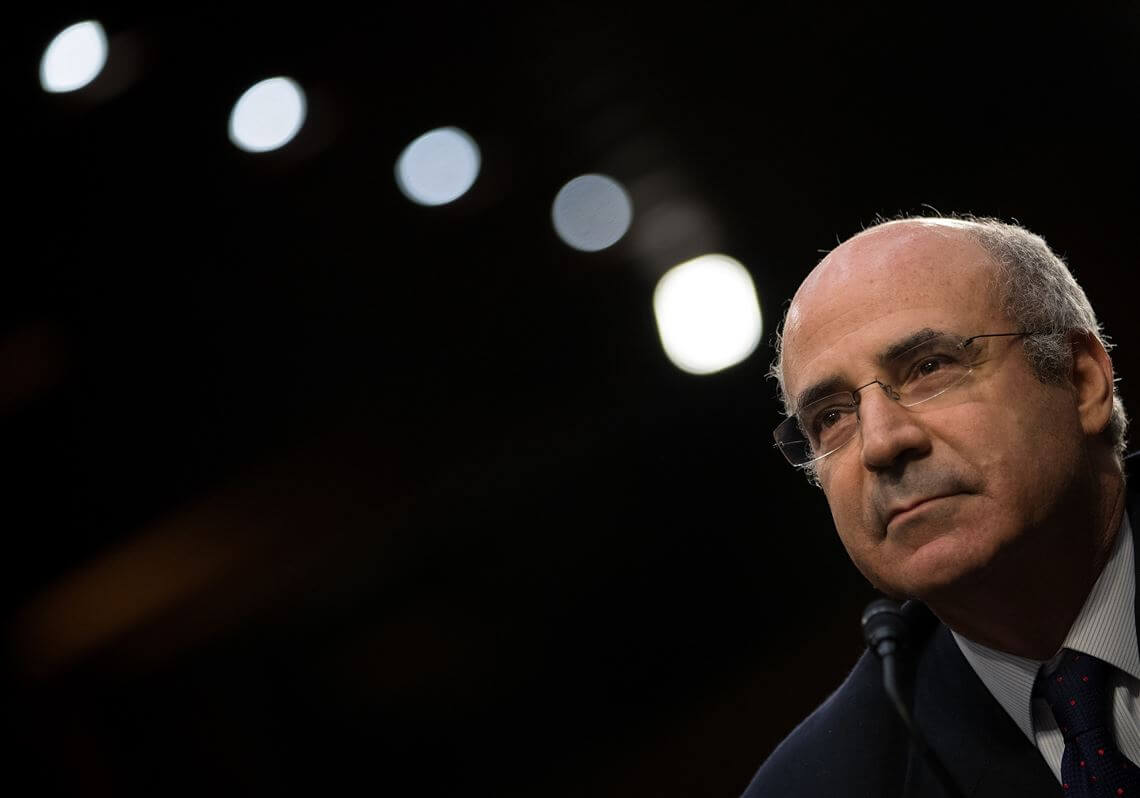

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.