Von Ekaterina Quehl

Dass Bevormundung in diesem Land längst zum Inventar gehört – sei es bei politischer Haltung, Sprache, Geschlecht, Energie oder inzwischen sogar beim Wetter – ist allgemein bekannt. Dass aber Menschen inzwischen auch bevormundet werden, ab wann sie sich als Opfer fühlen sollen und warum – scheint eine neue Dimension der Kontrolle zu sein.

Eine Frau bekommt auf der Arbeit ein Kompliment dafür, dass sie ihren Vollzeitjob und ihre große Familie unter Dach und Fach bringt. Ein Ausländer bekommt ein Kompliment für sein akzentfreies Deutsch. Ein anderer versteht nicht, was seine Kollegen sagen, weil er selbst kein Deutsch spricht. All diese Menschen sollen sich diskriminiert und beleidigt fühlen, weil es irgendjemand für sie bestimmt hat. Und nicht etwa, weil sie es selbst so empfinden. Meint IKEA.

Ein Leser hat uns eine Mitarbeiter-Broschüre geschickt, die ein Paradebeispiel dafür ist, wie das Unternehmen einem das Recht entzieht, selbst zu entscheiden, wann man sich beleidigt fühlen soll. IKEA geht damit weit über juristisch relevante Diskriminierung hinaus – die im heutigen Diskurs ohnehin längst zu einem Instrument geworden ist, um unerwünschte Stimmen zu brandmarken.

Bunt und in gewohnter „Wir-sind-eine-Familie“-Manier geht es in der Broschüre zunächst um die schöne Vielfalt unserer Gesellschaft. Nach einem klaren Bekenntnis zur „Null-Toleranz“ wird die klassische Definition von Diskriminierung um weitere Merkmale ergänzt: Aussehen, Sprache, Familie oder sozioökonomischer Hintergrund. Und weil diese Merkmale rechtlich nicht geschützt sind, wenn sie zur Sprache kommen, regelt das Unternehmen den Umgang damit selbst.

Aus den Screenshots der Broschüre wird ersichtlich, dass zwischen stark diskriminierenden, schlicht unhöflichen und völlig harmlosen Aussagen nicht unterschieden wird. „Während der Arbeit nur Deutsch reden können“, scheint für die meisten Menschen, die in Deutschland arbeiten, eher unter Grundvoraussetzung als unter Verstoß zu fallen. Aber wer ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass das Sprechen der eigenen Muttersprache im eigenen Land legitim ist, hat offenbar etwas verpasst. Diese alltägliche Praxis wird in der Broschüre jedenfalls in eine Reihe mit der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung gestellt. Aussagen wie „Ich finde deinen Akzent so schön“ oder „Woher kommst du?“ stehen ebenfalls direkt neben Sätzen wie „Wow, für eine türkische Frau bist du wirklich sehr redegewandt“ oder „Toll, wie du trotz deiner Behinderung den Job meisterst“.

Neben Diskriminierung fallen auch Mikroagressionen in den Bereich „Null-Toleranz“ bei IKEA. „Mikroaggressionen sind Kommentare oder Handlungen, die eine Person oder Gruppe unfreundlich und negativ treffen. Das kann aus Versehen oder absichtlich passieren. Manche Betroffene sagen, es ist wie kleine Nadelstiche – einmal tut es nicht so weh, aber wenn es immer wieder passiert, wird es sehr schmerzhaft“, steht in der Broschüre.

Nun, dass Mikroagressionen nichts Angenehmes sind, ist unbestritten. Und dass sie psychisch belasten können, mag ebenfalls zutreffen. Sie aber mit echter Diskriminierung und Belästigung gleichzusetzen und Mitarbeiter aktiv dazu ermutigen, diese stets den Vorgesetzten zu melden, verlangt viel Kreativität. Denn Mikroaggressionen sind üblich überall dort, wo Menschen miteinander sprechen. In jeder Gruppe und in jeder Gemeinschaft gibt es unterschiedliche Charaktere – adäquate, offene und respektvolle oder auch aggressive, manipulative und respektlose. Wenn ein Mensch erwachsen ist, kann er in der Regel damit umgehen. Für schwere Fälle wie Mobbing etc. gibt es in beinahe jedem großen oder mittelständischen Unternehmen Stellen, an die man sich als Betroffener wenden kann.

Unhöfliche oder respektlose Aussagen aber zum „Einstiegspunkt“ einer Diskriminierung zu deklarieren, wie es in der Broschüre steht, oder sie gar in eine rechtliche Grauzone zu platzieren, bedeutet nichts anderes als Spaltung im Unternehmen zu säen. Denn damit wird jede Form von zwischenmenschlicher Reibung oder kontextabhängigem Smalltalk zur potentieller Gefahr. Den Gesprächspartnern wird das Recht auf einen souveränen Umgang mit ihrem eigenen Gespräch entzogen. Doch das Schlimmste ist: Das Unternehmen schreibt ihnen vor, wie sie sich zu fühlen haben.

Was, wenn sich eine Frau mit drei Kindern über ein Kompliment zu ihrem beruflichen Erfolg freut und sich bedankt?

Was, wenn ein ausländischer Mitarbeiter auf die Frage „Woher kommst du?“ anfängt, fröhlich über seine Heimat zu erzählen?

Was, wenn ein Nicht-Muttersprachler sich über ein Kompliment zu seinem Akzent freut und sich bedankt?

Reagieren diese Menschen falsch? Haben sie die falschen Gefühle? Muss man sie im Unternehmen ebenfalls melden, weil sie sich nicht diskriminiert fühlen? Oder gelten sie dann als inkompetent in Sachen Diskriminierung? Muss man sie belehren?

Wenn man Unbetroffenen vorschreibt, dass sie sich betroffen fühlen müssen, verkommt der Schutz vor Diskriminierung in seinem ursprünglichen Sinn zur Pflicht zur Betroffenheit. Und wenn der Mensch selbst nicht mehr entscheiden darf, ob sich eine Aussage für ihn verletzend anfühlt oder nicht, fängt er an, seine Emotionen und seine Reaktion zu hinterfragen. Hat er sich möglicherweise nicht auf die richtige Weise verletzt gefühlt? Wird er deswegen schief angeschaut?

Die Bevormundung von Meinungen, Haltungen und Überzeugungen kann man noch als beunruhigende politische Tendenz verkaufen. Aber wenn Menschen nicht nur gesagt wird, was sie zu denken, sondern auch, was sie zu fühlen haben, dann erreicht die Kontrolle schon den innersten Raum. Gefühle sind eben keine Haltung. Sie sind das, was einem bleibt, wenn man mit der Forderung einer Haltung nicht mehr weiterkommt. Wer hier eingreift, greift nicht mehr ins Weltbild, sondern in die Selbstwahrnehmung.

Doch letztendlich spielt es keine Rolle, ob eine Aussage verletzend gemeint war oder nicht – und ob der andere sie als Diskriminierung erlebt oder nicht. Denn in einer Umgebung, in der Reaktionen und Gefühle mehr oder weniger vorgeschrieben werden, bevor überhaupt etwas gesagt wurde, ist keine vertraute Arbeitsatmosphäre mehr möglich. Der eine hat Angst, etwas Falsches zu sagen, der andere – falsch zu reagieren.

„Meiner Meinung nach eignet sich dieses Pamphlet perfekt dazu, in der Belegschaft eine Atmosphäre des Misstrauens zu schaffen“, schrieb der Leser, der uns diese Broschüre geschickt hat.

Wie viele Unternehmen pflegen einen solchen Umgang mit ihren Mitarbeitern noch? Wie tief ist diese Form der Bevormundung bereits in unserer Gesellschaft verankert?

„Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen“ – so steht es auf den Seiten von IKEA.

Ob sie damit auch den Umgang mit ihren eigenen Mitarbeitern meinen?

Ballweg, Parfüm und eine Hundematte: Wie aus 19,53 Euro ein medialer Schuldspruch konstruiert wurde

„Nie wieder“ war gestern: Der Fall Leandros zeigt, wie moralische Säuberung wieder schick ist

Wurde der Ton beim Weidel-Interview manipuliert? ARD unter Verdacht – Tontechniker entlarvt?

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben immer die Meinung des Autors wieder, nicht meine. Ich schätze meine Leser als erwachsene Menschen und will ihnen unterschiedliche Blickwinkel bieten, damit sie sich selbst eine Meinung bilden können.

Bild: Shutterstock.com

Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr von Ekaterina Quehl auf reitschuster.de

Berliner Hitzeschutz: Neue U-Bahnen ohne Klimaanlage

Wie alle anderen Bundesländer engagiert sich auch Berlin gegen die 20-Grad-Hitze. Doch die Maßnahmen, die in heißen Tagen wirklich wirksam sein könnten, bleiben auf der Strecke. Neue Dimension des Klima-Irrsinns durch satirische Lupe. Von Ekaterina Quehl.

Transfrauen von Migranten angegriffen – Deutsche sind schuld

Die Tat ist real, mutmaßliche Täter festgenommen und wieder auf freiem Fuß. Doch wer ist Schuld? Ein Fall von transfeindlicher Gewalt in Berlin zeigt, wie tief die ideologische Selbstvernebelung bereits reicht. Von Ekaterina Quehl.

„Unerwünschte Gifte im Gehirn“ durch die Hitze

Ein Arzt erklärt Gewalt mit Hitzeschäden im Hirn und rechnet psychische Störungen in Grad Celsius. Ein Satirischer Blick auf die Kunst, Täter zu therapieren und Realität zu relativieren. Von Ekaterina Quehl.

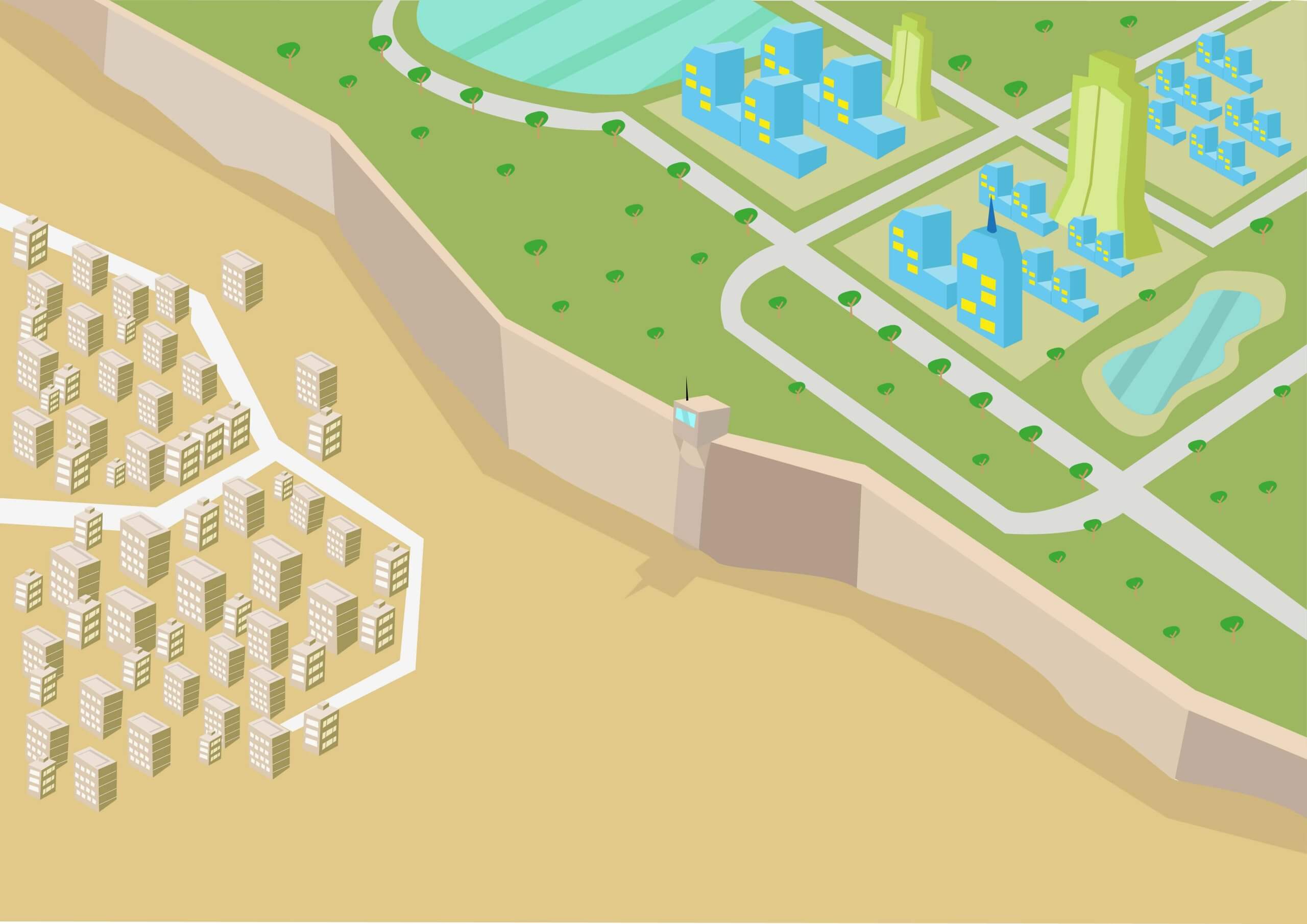

WDR-Quarks erklärt das Dorf zum Gesundheitsrisiko

Kinder, die auf dem Land schwimmen, tanzen und Rad fahren? Laut Quarks ein Klischee, das überprüft werden muss. Parallel fördert der Staat mit millionenschweren Modellmaßnahmen den glänzenden Smart-Citie-Traum. Beides mit Ihren Steuergeldern. Von Ekaterina Quehl.

Opferrolle als Geschäftsmodell

Opfer sein lohnt sich – zumindest rhetorisch. Wer Benachteiligung klug inszeniert, erhält Zugang zu Aufmerksamkeit, Förderung und Einfluss. Was dabei verloren geht: die echten Geschichten. Von Ekaterina Quehl.

Hitzewelle an Ostern: Deutschland am Limit

Viel trinken, intelligentes Lüften und Sonnenschutz: So bereitet sich das Land auf die große Osterhitze vor – bei frühlingshaften 15 bis 20 Grad und maximaler mediengetriebener Dramatik. Von Ekaterina Quehl.

Lockdown im Kopf: Wenn Unfreiheit sich freier anfühlt als Freiheit

Tausche Selbstbestimmung gegen Sicherheit, und die Welt wird einfach. Für manche ist Gehorsam keine Last, sondern Befreiung. Kontrolle beruhigt. Freiheit ist zu kompliziert. Stimmt das? Von Ekaterina Quehl.

Die stille Krise der Generation Z – Freiheit versus Konformität

In einer Welt der kleinen Bubbles hat sich bei der Generation Z Selbstzensur als Schutzmechanismus etabliert. Konformismus ersetzt Rebellion und experimentelle Freiheit. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Von Ekaterina Quehl.