Es war wie ein Déjà-vu. Als ich die Nachricht las, dass Stefan Kornelius Regierungssprecher wird, sah ich sofort wieder die Bundespressekonferenz vor mir. Diese angebliche Bühne der Demokratie, auf der Regierung und Journalisten sich öffentlich befragen – oder es zumindest sollten. Und wo in Wirklichkeit eher der Geist einer Audienz am Hofe herrscht als kritischer journalistischer Geist.

Ich saß damals als unabhängiger Journalist zwischen Korrespondenten großer Medienhäuser, viele davon mit Karriereblick Richtung Ministerium. Und ich fragte mich: Wer kontrolliert hier eigentlich wen?

Jetzt also Kornelius. Als Politikchef der „Süddeutschen Zeitung“ war er seit 2021 verantwortlich für die extrem harte Corona-Berichterstattung der SZ, die sich spätestens damals zu einem strammen Propagandablatt entwickelt hatte. In einer Videokolumne unter dem vielsagenden Titel „Die Zeit des Abwägen ist vorbei“ vom 18. November 2021 erklärte er: „Helfen werden aber nur harte Entscheidungen, etwa für eine Impfpflicht“. Seine Zeitung machte damals Jagd auf Kritiker. Wer Fragen stellte, war suspekt. Wer warnte, wurde diffamiert. So wurde auch ich persönlich Opfer einer regelrechten öffentlichen Hinrichtung auf Seite Drei der SZ.

Wer damals zuhörte, konnte es ahnen: Dieser Mann will nicht stören. Dieser Mann will dazugehören.

Der Wechsel in ein Regierungssprecheramt ist da keine Überraschung. Er ist die logische Konsequenz einer journalistischen „Haltung“, die Nähe mit Qualität verwechselt – und Anpassung mit Verantwortung.

Ich habe diese Nähe in der Bundespressekonferenz selbst erlebt. Die berühmte „familiäre Atmosphäre“, über die ich bereits berichtete, war kein Klischee – sie war Realität. Es wurde getuschelt, gelacht, geschwiegen. Kritische Geister wie ich wurden behandelt wie Aussätzige. Oft schien die größte Sorge nicht dem Wahrheitsgehalt einer Aussage zu gelten, sondern der eigenen Wirkung im Raum. Man wollte nicht anecken – vor allem nicht bei der Regierung.

Und man träumte. Von einer Karriere wie die von Steffen Hebestreit, der vom Journalisten zum Regierungssprecher wurde. Genauso wie jetzt Kornelius. Ich habe erlebt, wie einige Kollegen regelrecht leuchteten, wenn man ihnen zuraunte: „Du wärst doch ein idealer Regierungssprecher…“ Für viele ist das kein Tabubruch – es ist ein Ziel.

Dass Kornelius jetzt diesen Weg geht, ist daher kein Ausrutscher. Es ist ein Symptom – für ein System, in dem Nähe zur Macht nicht mehr misstrauisch macht, sondern als Karrierebooster gilt. Ein System, das auch Kollegen wie Daniel Brössler hervorbringt, ebenfalls von der „Süddeutschen Zeitung“. Auch er war einer der Autoren, die maßgeblich an meiner medialen Hinrichtung mitwirkten – und dabei schamlos einen alten persönlichen Draht zu mir ausnutzten. Wer sich fragt, wie skrupellos das ablief: Hier lesen. Später schrieb ausgerechnet er eine Biografie über Olaf Scholz – offiziell als Journalist, aber de facto mit Hausausweis zur Macht. Brössler durfte sogar in der Kanzlermaschine mitfliegen. Pressesprecher auf Probe, könnte man sagen. Ein Schelm, wer da noch an kritische Distanz glaubt – oder gar an die vierte Gewalt.

Die anrüchige Nähe führte zu einem Werk, das Kritiker als regelrechte Lobeshymne auf Scholz sehen. Was früher als peinlicher Gesinnungsspagat gegolten hätte, gilt heute als Karriereplus: Für Berliner Verhältnisse ist Brössler damit quasi „geadelt“ – also aufgenommen in den inneren Zirkel der Machtflüsterer. Und ganz nebenbei zum mustergültigen Systemjournalisten avanciert: brav, gefällig, regierungsnah.

Wer da noch vom „Wächteramt der Presse“ spricht, sollte dringend seinen Ironiepegel messen lassen.

Doch die eigentliche Perversion, die alles entlarvt, ist: Ausgerechnet der Politikchef jener Zeitung, die in der Corona-Zeit am lautesten regierungstreu trommelte und am eifrigsten Propaganda betrieb, wird nun Regierungssprecher. Deutlicher könnte man diese Mechanismen kaum sichtbar machen.

Beispiele wie das von Kornelius und Hebestreit zeigen: Die Drehtür zwischen Medien und Macht rotiert nicht zufällig. Sie ist gewollt. Und sie rotiert so schnell, dass kaum einer mehr merkt, wo Journalismus aufhört und Propaganda beginnt.

Das Spiel funktioniert in beide Richtungen. Ehemalige Regierungssprecher wie Ulrike Demmer oder Ulrich Wilhelm wechseln mühelos in Chefetagen der öffentlich-rechtlichen Sender. Aus der einstigen Kontrollinstanz Journalismus werden Karriereleitern für Regierungsnähe.

Vielleicht ist das der eigentliche Skandal: Nicht, dass ein Regierungssprecher aus der „Süddeutschen Zeitung“ kommt. Sondern, dass heute niemand mehr dabei zusammenzuckt.

Die Empörung ist abgestumpft, der Reflex ausgeblieben – und die Bewerber für die Posten der Kornelius-Stellvertreter stehen längst bereit. Genauer gesagt: Sie sitzen schon. In der Bundespressekonferenz, die zur Casting-Show für Regierungssprecher verkommen ist. Mit Notizblock, Pressausweis – und Fragen, die wirken, als wären sie direkt aus dem Bewerbungsgespräch fürs Bundespresseamt am Berliner Reichstagsufer. Manche üben schon die Kunstpause. Andere das staatstragende Stirnrunzeln. Fehlt nur noch der Teleprompter im Presseraum. Willkommen bei „Germany’s Next Regierungssprecher“.

CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen

„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt

Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün

Bild: Screenshot Youtube

Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.

Mehr zum Thema auf reitschuster.de

Wie Boris Reitschuster auf der Bundespressekonferenz zum „Störsender“ wurde

Entwarnung bei Corona war „politisch nicht gewünscht“. Über das „Chinesische Konzept“ bei der Isolation Infizierter wurde zumindest nachgedacht. Möglich machten das nicht zuletzt linientreue Helfershelfer, die sich für „Journalisten“ halten. Von Kai Rebmann.

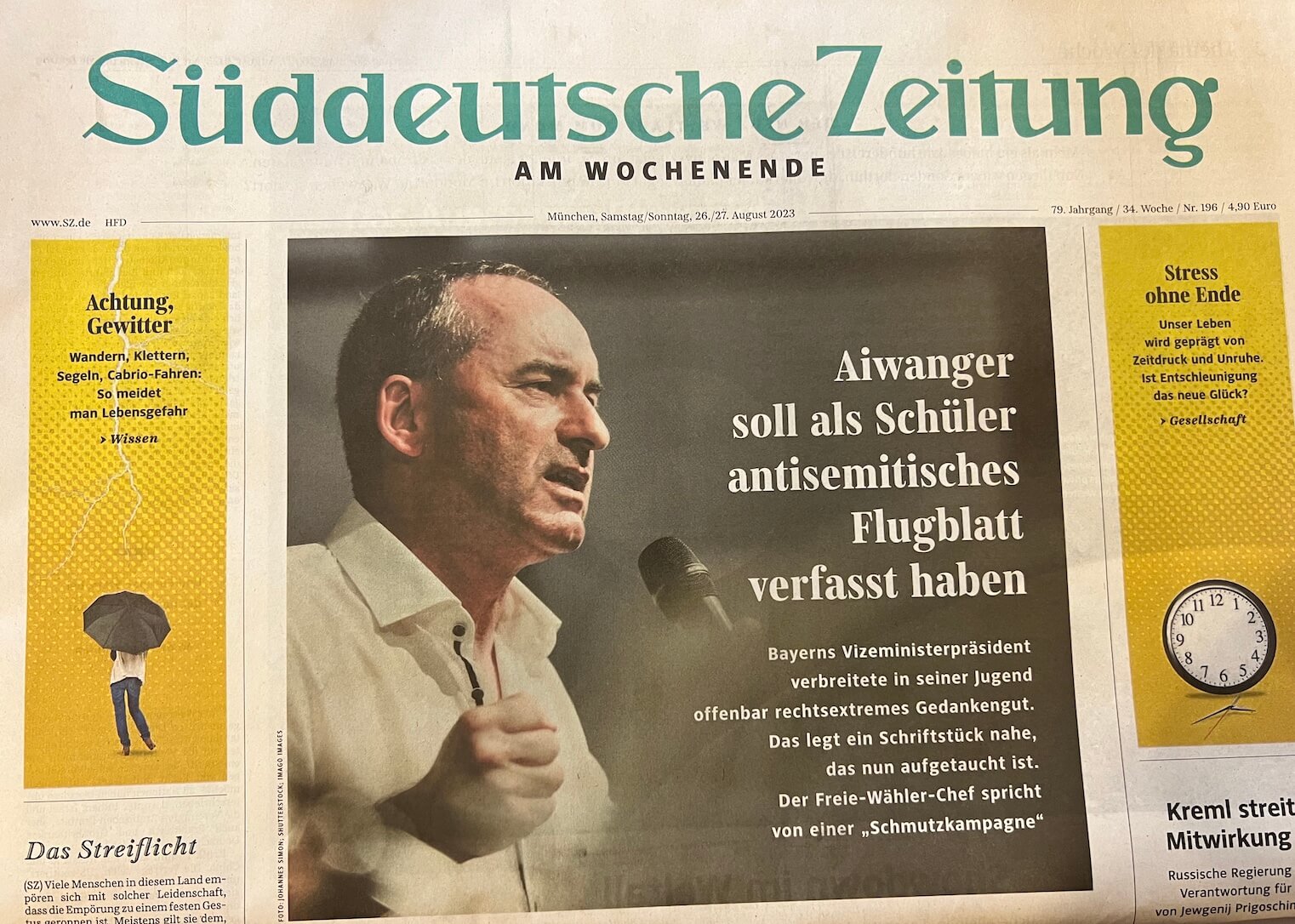

Die Rufmörder von der „Süddeutschen“ können es nicht lassen

„Der Versuch einer politischen Hinrichtung ist gescheitert, die angebliche Affäre Aiwanger entpuppt sich immer mehr als Affäre der SZ“, schreibt die NZZ. Doch die Täter versuchen sogar noch nachzulegen – womit sie nur noch tiefer in ihrem eigenen Sumpf versinken.

GAU für die „Süddeutsche“: Eigentor beim Rufmorden

Mit Methoden, die an die Stasi erinnern, wollte das Blatt den „Freie-Wähler“-Chef vernichten. Stattdessen vernichtete die Zeitung die Restbestände an Ansehen, die sie in gewissen Kreisen noch hatte.